条件検索

- 北海道

- 東北

- 関東・甲信越

- 戻る

- 関東・甲信越すべて

- 北関東

- 新潟・佐渡

- 首都圏

- 伊豆・箱根

- 山梨・富士山

- 信州・清里

- 東海・北陸

- 関西

- 中国・四国

- 九州・沖縄

- 見どころ・レジャー

- 戻る

- 見どころ・レジャーのすべて

- 見どころ・体験

- レジャー施設

- 文化施設

- 自然地形

- 公園・庭園

- 日帰り温泉・入浴施設

- スポーツ施設

- SA・PA

- 道の駅・ドライブイン

- レンタル

- グルメ

- ショッピング・おみやげ

- 宿泊

- イベント

エリア・ジャンルからさがす

条件検索

岐阜・飛騨

岐阜・飛騨のおすすめのご当地グルメや名物・名産品、お土産をご紹介します。八百津のタケノコ、岐阜のツツジ・サツキ、岐阜のウメなど情報満載。

41~60 件を表示 / 全 63 件

4~5月ごろにおいしい時期を迎えるタケノコ。時間が経つとえぐみが出てくるが、掘りたてならそのまま食するのも良い。酢の物や和え物、炊き込みご飯や煮物など、いろいろな料理に使われる。栗や松茸狩りの名所としても人気の八百津の観光農園では4月中旬からタケノコ狩りがスタートする。

園芸品種が多く、公園や庭園に栽植されるほか、山で自生するツツジ。サツキはツツジの一種で、旧暦の皐月に咲くことからサツキと命名された。中津川市と恵那市にまたがる根の上高原では、ミツバツツジなど約20種10万株が4月下旬から5月中旬に高原一帯に咲き乱れる。四季折々の花が咲く本巣市・文殊の森公園でもツツジが楽しめる。

春の訪れを感じさせる代表的な花。花は小さく可憐だが、香りは強く満開時期にはあたりに芳香がただよう。開花時期には各地で「梅祭り」が開催される。岐阜市の梅林公園では数十種類のウメが1月~3月まで咲き継ぎ、毎年多くの人が訪れる。

いずれもアヤメ科の花で、湿地や水辺に生育するので見分けはむずかしいが、ハナショウブは花が比較的大きくて弁元が黄色い。カキツバタは弁元に細長い白い筋がある。古川町森林公園では7月まで観賞できる。

開花から日が経つにつれて花の色が変わっていくことから「七変化」と呼ばれる。白やピンク、紫、水色、青など、さまざまな色合いは土壌の酸性度の違いが生むもので、全国各地にアジサイ寺やアジサイロードと呼ばれる名所がある。板取川沿いの24kmに咲くアジサイロードや、あじさい園が名所として知られる。

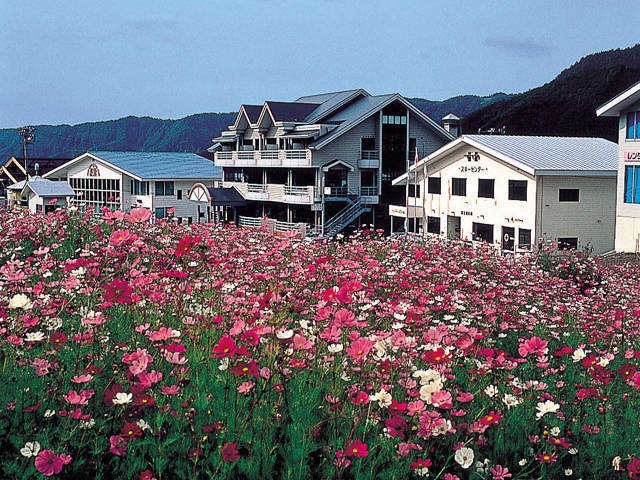

秋の到来とともに咲き始めるコスモス。やせた土地でも比較的よく育つため、街道沿いやスキー場などに植えられることも多い。メキシコ原産で、白、ピンク、紅色の在来種のほかキバナコスモスもある。ほおのき平の群落地が知られ、8月下旬~10月上旬まで楽しめる。

垂れ下がる花穂が美しいフジの花期は4月~6月。花色は薄紫、薄紅紫、白、桃などがある。日本固有種は、花房が長く蔓が右巻きのノダフジと、花房が短く蔓が左巻きのヤマフジに分けられる。岐阜県羽島市の竹鼻別院では、樹齢300年以上のノダフジが咲く。

春と秋と一年に2回シーズンを迎えるバラ。世界各国で新しい品種が次々と生まれ、数千、数万品種ともいわれる。「プリンセス・オブ・ウェールズ」や「マリリン・モンロー」など著名人の名が付いたバラなども多い。バラの苗の生産地でもある大野町のバラ公園が有名スポット。

ツツジ属の中でも冷涼で高湿度の土地に育ち、人の足の踏み入れにくい深い山中に咲くことから「神秘の花」とされていた。見ごろは4月中旬~5月上旬で、品種改良により赤、白、グラデーションなど花の色はさまざま。中津川上流、乙女渓谷の群落が知られる。

育てやすく種類も豊富で根強い人気がある、春花壇の代表格。5000品種を超すといわれ、花の色や形、香りや開花時期もさまざまだ。国営木曽三川公園の大花壇ではチューリップとムスカリで「木曽三川の流れ」を表現し、花絵花壇ではチューリップで人気キャラクターが描かれる。

鎮痛、鎮静、抗菌作用のあるハーブとして知られるシソ科の半低木。イングリッシュラベンダー系をはじめ品種は豊富で、5月~7月に紫や白、ピンクなどの香りのよい花を穂状花序に咲かせる。花をハーブティ、ポプリ、アロマセラピーなどに使う。原産地は地中海沿岸。冷涼かつ乾燥した土地を好み、岐阜県では高山市清見町などで栽培されている。

種類が豊富で品種によって咲く時期が異なるツバキとサザンカ。ツバキの花は完全には開かず、散るときはボトリと花ごと落ちる。サザンカの花は完全に開くことがほとんどで、花びらがばらばらに落ちるのが特徴。市民の森羽島公園にはツバキのほか、サザンカなどの茶花が植栽されており、3月下旬には椿・桜祭りも開催される。

7~8月に水辺で白やピンクの花を咲かせる。早朝に咲き昼にはしぼんでしまうため、早朝から植物園などで撮影する様子も多く見られる。仏教とも密接に関係し、如来像とともに描かれることも多い。海津周辺でも気品漂うハスの花を楽しめる。

湿原に群れ咲くサトイモ科の多年草。低地では4月~5月、高知では融雪後の5月~7月に開花する。花は、香りの良い小さな花が集まった棒状の肉穂花序で、純白の仏炎苞(ぶつえんほう)に包まれている。開花途中から伸び出す葉の緑との対比が美しい。白川郷周辺では天生県立自然公園で群生が見られる。

「歩く姿は百合の花」と称される美人の代名詞。日本などアジアを原産とするユリ科の多年性球根植物で、6月~8月に白、桃、黄などの花が咲く。品種が多く、テッポウユリ系、ヤマユリ系、スカシユリ系、カノコユリ系などに分類される。淡いピンク色のササユリはヤマユリ系に属し、岐阜県の本巣市などで群生が見られる。

キスゲは香りの強いユリ科の高山植物。初夏、鮮やかな黄色い花が夕方に咲き、翌朝にはしぼむことからユウスゲとも呼ばれる。ニッコウキスゲは栃木県日光の地名を付けたものだが、固有種ではなく全国に分布する。飛騨古川から車で1時間ほどの天生県立自然公園の湿原探勝路など、トレッキングと併せて楽しめる群生地が人気。

早春に山野や雑木林に群生する高さ15cmほどの花。紅紫色やピンク色の花がうつむき加減に咲き、その可憐な姿は「春の妖精」と呼ばれることも。4000平方メートルの規模で咲く高山市・大原の群落地は、飛騨随一の名所。一帯の見ごろは4月下旬~5月上旬。

「桃の節句」や「桃太郎」でおなじみの落葉小高木。花桃(観賞樹)と実桃(果樹)に分類され、花桃は、白、桃、緋色など。一重、八重咲き、枝垂れやほうき立ち品種もある。花期は3月~4月で、花が葉より先または同時に咲く。飛騨桃の産地である高山市・久々野地区では春の桃の花も美しい。

そっと下を向いて可憐な白い花を咲かせるスズランの花言葉は、幸福・純潔・純愛。本州中部から北の高地、東北などに自生し、北海道を代表する花でもある。花の形が鈴に似ていることからこの名がついたといわれる。高山市・漆塚鈴蘭公園や朝日町の鈴蘭高原では6月に匂やかな花をつける。

日本では古くから愛され、菊花紋章でもおなじみの高貴な花。常緑の宿根草で品種が多く、豪華絢爛な大菊、個性的な中菊、可憐な小菊のほか、野生の野菊や欧米で改良された洋菊などのグループに分けられる。10月~11月は各地で菊まつりが開かれる。名古屋から岐阜地方で発達した「美濃菊」は広幅の八重咲き品種。

エリア

ジャンル

季節

シチュエーション