条件検索

- 北海道

- 東北

- 関東・甲信越

- 戻る

- 関東・甲信越すべて

- 北関東

- 新潟・佐渡

- 首都圏

- 伊豆・箱根

- 山梨・富士山

- 信州・清里

- 東海・北陸

- 関西

- 中国・四国

- 九州・沖縄

- 見どころ・レジャー

- 戻る

- 見どころ・レジャーのすべて

- 見どころ・体験

- レジャー施設

- 文化施設

- 自然地形

- 公園・庭園

- 日帰り温泉・入浴施設

- スポーツ施設

- SA・PA

- 道の駅・ドライブイン

- レンタル

- グルメ

- ショッピング・おみやげ

- 宿泊

- イベント

エリア・ジャンルからさがす

条件検索

碑・像・塚・石仏群

日本のおすすめの碑・像・塚・石仏群スポットをガイドブック編集部が厳選してご紹介します。家康の忠臣、本多重次が陣中から妻に宛てた短い手紙の碑「“一筆啓上”書簡碑」、疱瘡よけを祈願し彫られた磨崖仏「疱瘡地蔵」、「地蔵堂」など情報満載。

エリア・ジャンル・条件でさがす

281~300 件を表示 / 全 316 件

本多重次が陣中から妻にあてて送った手紙が刻まれた碑。これにちなみ“日本一短い手紙 一筆啓上賞”が創設された。

3m近い岩に彫られた大磨崖仏で、疱瘡よけを祈願して彫られた。一揆のときに農民が記した「正長元(1428)年より以前の負債は消滅した」という意味の碑文が地蔵の下に刻まれている。

昭和31(1956)年、郷土の作家・壺井栄の名作『二十四の瞳』をテーマに、日展作家・矢野秀徳氏が平和を願って制作した等身大のブロンズ像。記念撮影スポットとして有名。

岩に浮かんだ地蔵を光徳寺の住職が見つけて、寺に安置したと伝えられる。別名汗かき地蔵と呼ばれ、女性の身代わりになり苦しみから救ってくれるといわれている。

県道5号から入った茶畑の奥の和束川を覗き込むようにして立つ、巨岩に彫られた高さ約3mの磨崖仏。正安2(1300)年4月の銘がある。

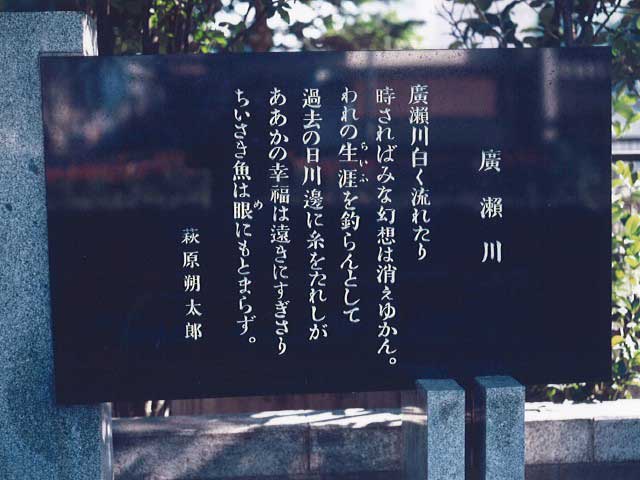

詩の街、前橋市内にはいたるところに文字碑が立っている。中でも集中しているのは広瀬川沿いの散策路「広瀬川詩の道」。特に萩原朔太郎の「廣瀬川」などの詩碑が多くたたずむ。

明治35(1902)年1月、厳冬の八甲田山で起きた雪中行軍の遭難事件。210名中199名が死亡した。銅像は後藤房之助伍長。仮死状態で発見され、遭難発見に結びついた功績で建立された。

京都出身で高浜虚子の弟子でもある山口誓子が観光がてらに福井を訪れた際、日本海の雄大な風景に心惹かれて詠んだ句が刻まれている。荒磯遊歩道の終点近くに設置される。

銀閣寺道より哲学の道に入ってしばらく歩いた橋の東詰めに祀られた小さなお地蔵さん。縁結びの御利益があるといわれ、若い女性の姿が目立つ。本堂には富士山本地大日如来像が祀られる。

淀屋が屋敷前で開いていた米市は、元禄10(1697)年にこの地へ移った。ここで米相場の基準価が定められ、いわば「天下の台所」と呼ばれる大阪を象徴する場であった。

新選組副長土方歳三が滞在した宿。宇都宮城をめぐる攻防で足を負傷した土方歳三は、会津藩士秋月登之助が手配した当時格式の高かったこの宿屋に宿泊し治療した。嘉永5(1852)年に吉田松陰が東北紀行の途中に宿泊し、現在は大東銀行会津支店となっている。

青銅製で直径13.5cm、重量525gの鏡。奥州藤原上期の優れた仏教芸術品で、国宝に指定されている。御神体として祀られ、公開日以外には見られない。レプリカは中仙市民会館に展示。

山野若八幡宮の上手、一段と高い丘の上に350体あまりの石仏が、緑深い樹々に囲まれ、木造の雨よけの下に立ち並んでいる。福岡県の有形民俗文化財に指定されている。

女優森光子さんの舞台で有名な『放浪記』。作者の林芙美子は昭和の女流作家の先駆け的存在であり、芙美子の母が桜島の古里地区の出身であったことから2年ほど鹿児島で過ごしている。

現代哲学を代表する「西田哲学」を樹立した、西田幾多郎博士の偉業を記念するために建てられた歌碑。西田博士は亡くなるまでの12年間余り、夏と冬を稲村ヶ崎で過ごした。

日本橋郵便局の敷地の一角にある。昭和37(1962)年には、日本の郵便事業の創業90周年を記念し、制度創設に尽力した前島密の胸像と記念碑がこの地に建てられた。

後三年合戦の逸話といえば、雁が乱れ飛ぶ姿を見て敵がいることを察知した「雁行の乱れ」が有名。その場所とされる公園で、源義家らの像や、雁の姿をした三連の橋などがある。

エリア

ジャンル

季節

シチュエーション