条件検索

- 北海道

- 東北

- 関東・甲信越

- 戻る

- 関東・甲信越すべて

- 北関東

- 新潟・佐渡

- 首都圏

- 伊豆・箱根

- 山梨・富士山

- 信州・清里

- 東海・北陸

- 関西

- 中国・四国

- 九州・沖縄

- 見どころ・レジャー

- 戻る

- 見どころ・レジャーのすべて

- 見どころ・体験

- レジャー施設

- 文化施設

- 自然地形

- 公園・庭園

- 日帰り温泉・入浴施設

- スポーツ施設

- SA・PA

- 道の駅・ドライブイン

- レンタル

- グルメ

- ショッピング・おみやげ

- 宿泊

- イベント

エリア・ジャンルからさがす

条件検索

トップ > 見どころ・レジャー x 女子旅 > 見どころ・体験 x 女子旅 > 寺社仏閣・史跡 x 女子旅 > 城・城址 x 女子旅

城・城址

ガイドブック編集部が厳選した「日本×女子旅」のおすすめ観光・旅行スポットをご紹介します。沖縄で出会う世界遺産「首里城公園」、城下町を見下ろすビュースポット「松江城(千鳥城)」、加賀藩前田家の居城跡につくられた石川県を代表する公園「金沢城公園」など情報満載。

エリア・ジャンル・条件でさがす

1~20 件を表示 / 全 64 件

那覇市内を見渡す丘の上に、沖縄戦で全焼した首里城を中心に復元、整備された国営公園。火炎後は「見せる復興」をテーマに再建の様子を公開している。園内は城の中枢である正殿など復興中の有料区域と、無料区域に分かれ、立派な建造物や門の数々が琉球王国時代へと誘う。復元作業は現在も続く。御内原エリアも開園。首里城跡は「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として他の8件の史跡群とともに世界遺産に登録されている。

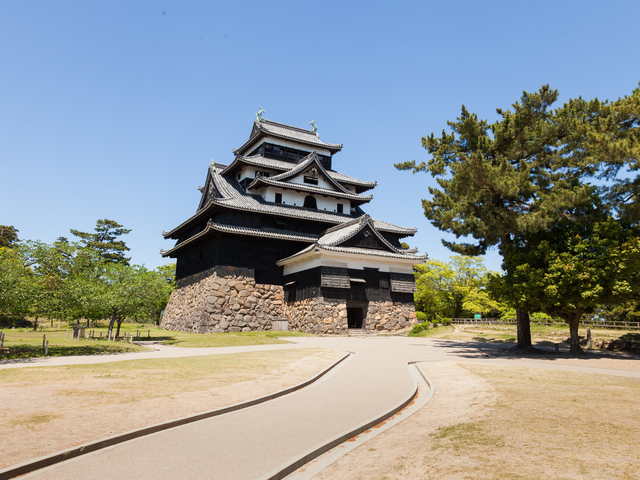

関ヶ原の戦の功績により出雲・隠岐の大守となった堀尾吉晴が慶長16(1611)年に築城。天守に千鳥が羽を広げたような形の破風が用いられており、「千鳥城」とも呼ばれる。4重5階、地下1階の造りで、最上階からは松江の街や宍道湖が一望できる。

外様大名の中で最大の石高を誇った加賀藩前田家の歴代藩主が居城とした金沢城。ほとんどが火災で焼失してしまったが、現在、復元工事が進み、当時の威容がよみがえっている。国指定史跡。

関ヶ原の戦に勝った徳川家康が将軍上洛する時の宿泊所として造営。寛永元~3(1624~1626)年、3代将軍家光が後水尾天皇の行幸のために大改修し、本丸御殿・天守を建て、ほぼ現在の規模が完成した。幕末には坂本龍馬の起案による「船中八策」が後藤象二郎を通じて幕府に提案され、15代将軍徳川慶喜が大政奉還の意思表明を二の丸御殿の大広間で行った。政権を朝廷に返上し、約265年続いた江戸幕府に幕を降ろした。

本島統一前の三山時代に本島北部を統治した北山王の居城。13世紀頃に築城され、城壁は地形に合わせて古期石灰岩を積み上げている。10つの城郭からなる城壁の長さは約1.5kmと首里城にも匹敵するスケールを持つ。

約400年間、戦火や天災を逃れ、当時の姿が今に引き継がれる名城。昭和26(1951)年に天守群が国宝に指定され、平成5年には日本で初めてユネスコの世界文化遺産に登録された。約6年に及んだ平成の修理が終わり、白亜の美しい外観を見せる大天守は世界中からの観光客を引きつけてやまない。

慶長2(1597)年、宇喜多秀家が落城。黒い下見板を施した姿から、別名「烏城(うじょう)」と呼ばれる。月見櫓、西の丸西手櫓は建築時の姿で、重要文化財。現在の天守閣は昭和41(1966)年に再建されたもの。天守閣内では、備前焼作り体験ができ、1日5回開催する。

現在の天守閣は3代目で、昭和6(1931)年に復興されたもの。最上階からの展望、黄金の茶室、兜や陣羽織の試着体験コーナー(有料)など見どころも多い。

関ヶ原の戦後、徳川家康の命により井伊直継と直孝が20年の歳月をかけ元和8(1622)年ごろに完成させた。城内には国宝の天守をはじめ、太鼓門櫓、天秤櫓、西の丸三重櫓など重要文化財が数多く残る。とくに入母屋の屋根に唐破風を設けた三層三階の天守は必見。

天正17(1589)年、戦国武将の毛利輝元が築いた城。鯉城(りじょう)とも呼ばれ、国の史跡内に建つ。堀に囲まれ、水と緑があふれる美しい景観をもち、名古屋城とともに日本三大平城といわれている(※諸説あり)。国宝に指定されていた五層天守閣は原爆投下により全壊し、昭和33(1958)年に外観が復元された。天守閣内部は、歴史博物館として常設・企画展を実施している。

太平洋に突き出た勝連半島の高台にある城跡。現在は優雅に曲線を描く梯郭(ていかく)式の城壁が復元されている。城壁の上からは中城湾を見下ろすことができる。

戦国時代、鉄砲戦に備えて建てられ、地上約30mの高さを誇る。現存する5重6階の木造天守としては日本最古。白漆喰の壁と黒の下見板張のコントラストが鮮やかだ。

琉球の有力按司、護佐丸が居城としたとされる城の跡。美しく弧を描く琉球石灰岩でできた城壁と精巧なアーチ門が残る。東に太平洋、西に東シナ海を望み、眺望もすばらしい。平成12(2000)年に世界文化遺産に登録された。

熊本城は、天正16(1588)年に肥後北半国の領主となった加藤清正が、慶長12(1607)年に完成させた。敵の侵入を防ぐ「武者返し」と呼ばれる石垣や、江戸時代から残る宇土櫓、再建した天守閣、復元した本丸御殿などがあり、日本三名城に数えられる。

約270年にわたる伊達家代々の居城跡。伊達政宗が慶長7(1602)年に完成させた仙台城の城跡が残る。政宗の騎馬像が立つ本丸跡は、杜の都を一望するビュースポット。

会津若松の基礎をつくった名将・蒲生氏郷(がもううじさと)が文禄2(1593)年に7層の天守閣を築き、江戸初期の城主・加藤明成の時に白亜5層の天守閣が完成。戊辰戦争では激しい攻防戦を耐え抜くが、明治7(1874)年に石垣だけを残して取り壊され、現在の城は昭和40(1965)年に再建された。

慶長7(1602)年、築城の名手、藤堂高虎(とうどうたかとら)が手がけた城で「吹揚城(ふきあげじょう)」の別名をもつ。5層6階の天守は昭和55(1980)年に再建されたもので、内部には今治藩ゆかりの資料を展示。6階の展望台からは瀬戸内海が眺められ、来島海峡大橋が一望できる。

天文6(1537)年、織田信長の叔父である織田信康が築城。国宝五城のひとつに数えられ、天守は現存する日本の城の中で最古といわれる。木曽川沿いの高台に建つことから李白の詩になぞらえ「白帝城」とも呼ばれる。

島原城は、飾り破風をもたない独特な天守閣と、築城当初から残る屏風折れの高石垣が特徴的な城。館内は国内有数のキリシタン関連史料をメインにした資料館で見ごたえ十分。展望所からは眉山や有明海、島原市街が一望できる。

毛利輝元が慶長9(1604)年に築城した毛利家の居城、萩城。現在は、指月山のふもとに石垣と堀の一部が昔の姿をとどめ、ここ一帯は指月公園として整備され桜の名所としても親しまれている。国指定史跡。

エリア

ジャンル

季節

シチュエーション