条件検索

- 北海道

- 東北

- 関東・甲信越

- 戻る

- 関東・甲信越すべて

- 北関東

- 新潟・佐渡

- 首都圏

- 伊豆・箱根

- 山梨・富士山

- 信州・清里

- 東海・北陸

- 関西

- 中国・四国

- 九州・沖縄

- 見どころ・レジャー

- 戻る

- 見どころ・レジャーのすべて

- 見どころ・体験

- レジャー施設

- 文化施設

- 自然地形

- 公園・庭園

- 日帰り温泉・入浴施設

- スポーツ施設

- SA・PA

- 道の駅・ドライブイン

- レンタル

- グルメ

- ショッピング・おみやげ

- 宿泊

- イベント

エリア・ジャンルからさがす

条件検索

トップ > 日本 x 神社(稲荷・権現) x 女子旅 > 東海・北陸 x 神社(稲荷・権現) x 女子旅 > 北陸 x 神社(稲荷・権現) x 女子旅

北陸 x 神社(稲荷・権現)

ガイドブック編集部が厳選した「北陸×神社(稲荷・権現)×女子旅」のおすすめ観光・旅行スポットをご紹介します。神門は国の重要文化財「尾山神社」、受験の神様として人気のある、菅原道真を主祭神とする神社「金澤神社」、恋のパワースポットとしても有名「氣比神宮」など情報満載。

エリア・ジャンル・条件でさがす

1~20 件を表示 / 全 33 件

加賀藩祖の前田利家公と正室お松の方をまつる。色鮮やかなギヤマンが印象的な重要文化財の三層門「神門」は、和洋折衷の不思議な美しさ。桃山文化を今に伝える東神門なども点在している。

寛政6(1794)年に創建された神社。明治7(1874)年までは、例祭のときだけ城下の婦女子に限り参拝が許されたという。相殿に祀る白蛇龍神は金運災難除けの神として有名。

大宝2(702)年の建立と伝えられ、近年は「恋の社」として全国に知られる神社。地元では「けいさん」の愛称で親しまれる。「日本三大木造大鳥居」のひとつである鳥居にも注目。

2100年以上前に創建され、縁結びの神である大国主をまつっている。利家とまつが信仰した神社である。縁結び守り(御守・絵馬・おみくじ)が有名。

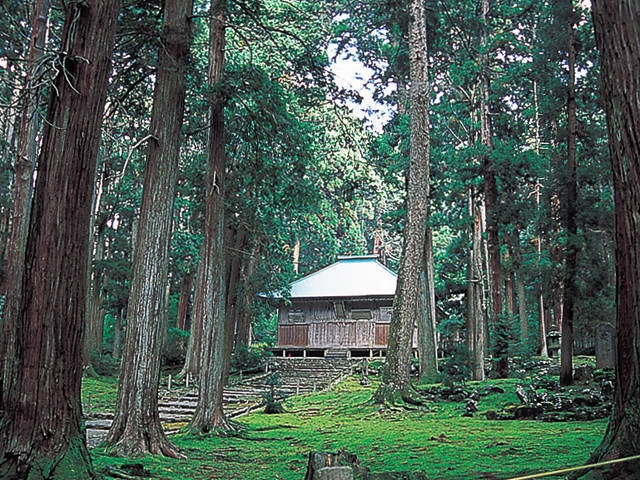

養老元(717)年、泰澄大師が開いた白山三馬場(越前・加賀・美濃)のひとつ。白山国立公園の自然の中にある境内は、まるでじゅうたんを敷きつめたかのような苔で一面覆われている。

北陸鎮護の大社。白山神社の総本宮として白山信仰の中心となっている。また、「加賀一ノ宮」と崇敬され「白山(しらやま)さん」として広く親しまれている。社宝を集めた宝物館もある。

難関突破や恋愛成就にご利益がある神社。桜の名所として知られ、毎年見ごろに開催される「花換まつり」では、桜の交換をした男女は幸せになれるという言い伝えが。

豊臣軍または倭寇または僧侶が持ち帰ったといわれる国宝の新羅鐘(朝鮮鐘)は、渡来した鐘では最古のもの。「お産のじょうぐうさん」と親しまれ、安産の神としても名を知られている。

第10代崇神天皇の時代に創建されたと伝わる御社で、社叢は国の天然記念物に指定されている。日本海側一帯の守護神とされ、中世の古文書や国指定重要文化財である木造男神像や源義経奉納の蝉折笛などが所蔵されている。

天照大神や、徳川家康をまつる。葵の紋をちりばめた朱塗りの社殿は「北陸の日光」といわれるほどに豪華。精緻な木彫りの神殿などが、国の重要文化財に指定されている。

紀元前95年創建という歴史のある神社。主祭神は天津彦彦穂瓊瓊杵尊(あまつひこひこににぎのみこと)。秋の「ほうらい祭」は巨大な武者人形をのせた造物をかつぎ、豊作を祝う勇壮な祭り。また、金運が上昇するパワースポットとしても有名。

三方五湖を望む梅丈岳山頂公園にあり、恋愛成就や願掛けスポットとして有名。一つの社を二人で向かい合って参詣すれば、恋が実るといわれる。

北陸道往来の人々が必ず詣でた古社で、古来、人生における道先案内の神、開運厄除、交通安全、縁結び、また全国唯一の難関突破の霊神として多くの信仰を受けている。

北陸の大河「九頭龍川」の守護神として創建され、地元の人は「くろたつさん」と呼ぶ古社。境内にある西宮恵比須神社は、商売繁盛の神として信仰が厚く、十日えびす祭が有名だ。

本殿は県指定文化財。織田信長公が氏神と崇めた神社。座ヶ岳の峰に祀られていた素盞鳴大神の御神霊を、第十四代仲哀天皇第二皇子忍熊王がこの地に奉斎されたといわれている。

南北朝時代の武将・新田義貞公をまつる神社。もともとは新田塚にあったが、明治34(1901)年に水難を避けるため現在の地に奉遷された。社宝の義貞の兜は国の重文指定。平成27(2015)年、大津市の野神神社から御分霊の上遷座され御祭神の夫人・勾当内侍を祀る野神神社が創建された。

若狭彦神社と併せて若狭一の宮と称せられる若狭最古の神社。高さ約40mの千年杉は、不老長寿の象徴とされている。境内には子種石などもあり、安産のご利益があるといわれる。

奈良の春日大社の神をまつったもので、金沢旧五社のひとつに数えられる。養老元(717)年の創建と言われ、寛永13(1636)年に現在の地で再興された。

エリア

ジャンル

季節

シチュエーション