耶馬溪・国東半島 x 見どころ・レジャー

「耶馬溪・国東半島×見どころ・レジャー×ひとり旅」のおすすめスポット

ガイドブック編集部が厳選した「耶馬溪・国東半島×見どころ・レジャー×ひとり旅」のおすすめ観光・旅行スポットをご紹介します。八幡様に願いを込めて「宇佐神宮」、ノミの痕跡が残る洞門「青の洞門」、石段の難所を登るとあらわれる巨大磨崖仏「熊野磨崖仏」など情報満載。

- スポット:60 件

- 記事:16 件

耶馬溪・国東半島のおすすめエリア

耶馬溪・国東半島の新着記事

耶馬溪・国東半島のおすすめスポット

1~20 件を表示 / 全 60 件

宇佐神宮

八幡様に願いを込めて

全国に4万を超える八幡社の総本宮で創建は神亀2(725)年。本殿は江戸後期に造営された檜皮葺きの「八幡造」で、白壁に朱塗りの柱も美しく、国宝に指定されている。厄除開運、交通安全や安産などにご利益がある。

宇佐神宮

- 住所

- 大分県宇佐市南宇佐2859

- 交通

- JR日豊本線宇佐駅から大交北部バス中津行きで9分、宇佐八幡下車すぐ

- 料金

- 夢叶守=1000円/むすびまもり=1000円/宇佐八幡宮御守=1000円/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 6:00(開門)~18:00(閉門)※正月期間中は除く

青の洞門

ノミの痕跡が残る洞門

青の洞門は、難所で遭難者が絶えなかったこの地に、江戸時代、僧禅海がノミと槌だけで岩壁を掘り、30年の歳月をかけて貫通させたといわれる。現在の市道トンネルは新しく機械掘りしたものだが、一部にノミ跡を見ることができる。洞門上方にそびえる競秀峰は、耶馬渓を代表する景勝地のひとつ。

青の洞門

- 住所

- 大分県中津市本耶馬渓町曽木、樋田

- 交通

- JR日豊本線中津駅から大交北部バス守実温泉行きで25分、青の洞門下車すぐ

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 見学自由

熊野磨崖仏

石段の難所を登るとあらわれる巨大磨崖仏

熊野磨崖仏案内所がある入り口から磨崖仏までは約350m。鬼が一夜で築いたといわれる99段の石段の先にある、高さ8mの不動明王と6.8mの大日如来像は偉容を誇る。いずれも重要文化財に指定され、養老2(718)年に仁聞菩薩が造立したという伝説がある。

熊野磨崖仏

- 住所

- 大分県豊後高田市田染平野2546

- 交通

- JR日豊本線宇佐駅からタクシーで30分

- 料金

- 大人300円、小人150円 (30名以上の団体は大人240円、小人120円)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 8:00~17:00(閉門)、11~翌3月は~16:30(閉門)

耶馬溪

日本三大奇景のひとつに数えられる渓谷

山国川上流部、渓流沿いに奇岩や秀峰の素晴らしい景観が広がる耶馬溪。青の洞門や競秀峰など見どころも多く、紅葉の名所として有名。さらに深耶馬溪、奥耶馬溪へと続く。

酢屋の坂

城下町を象徴する坂道

商家が連なる町と北台武家屋敷を繋ぐ酢屋の坂は、坂の下に酢屋があったことからこの名が付いた。扇形に広がる石畳の坂には灯篭が置かれ、夕暮れになると灯りがともる。坂の上から眺める石畳と土塀、商家が調和した風景は足が止まるほど美しい。

酢屋の坂

- 住所

- 大分県杵築市杵築

- 交通

- JR日豊本線杵築駅から国東観光バス杵築バスターミナル行きで10分、終点下車、徒歩10分

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 見学自由

福澤諭吉旧居・福澤記念館

慶應義塾の創始者が幼少から青年期を過ごした地

福澤諭吉が蘭学を学ぶために長崎へ行く19歳までを過ごした家。母屋や勉強部屋の土蔵などが残る。隣接する記念館には『学問のすゝめ』の版本や遺品、新旧2枚の一万円札の1号券を展示。

福澤諭吉旧居・福澤記念館

- 住所

- 大分県中津市留守居町586

- 交通

- JR日豊本線中津駅から徒歩15分

- 料金

- 入館料=大人400円、小人200円/ (20名以上は大人300円、小人150円、中津城との共通券大人600円、小人300円、障がい者手帳を持参で本人とその同伴者1名入館料半額)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~16:30(閉館17:00)

文殊仙寺

学業祈願に評判が高い知恵の仏様

大化4(648)年、役行者による開基とされる国東半島随一の古刹。秘仏本尊の文殊菩薩は日本三文殊の一つとされ、12年に一度、卯年に開帳される。本殿文殊堂では、日々「護摩祈祷」が行われ、祈願道場として多くの参拝者が訪れる。

文殊仙寺

- 住所

- 大分県国東市国東町大恩寺2432

- 交通

- JR日豊本線杵築駅から国東観光バス杵築バスターミナル行きで10分、終点で大分交通国東行きバスに乗り換えて1時間、終点下車、タクシーで20分

- 料金

- 宿坊体験(1泊2食付、要予約)=18000円/日帰り精進料理付(要予約)=3000円~/精進料理(要予約)=2000円~/座禅=1000円/写経=1000円/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 境内自由

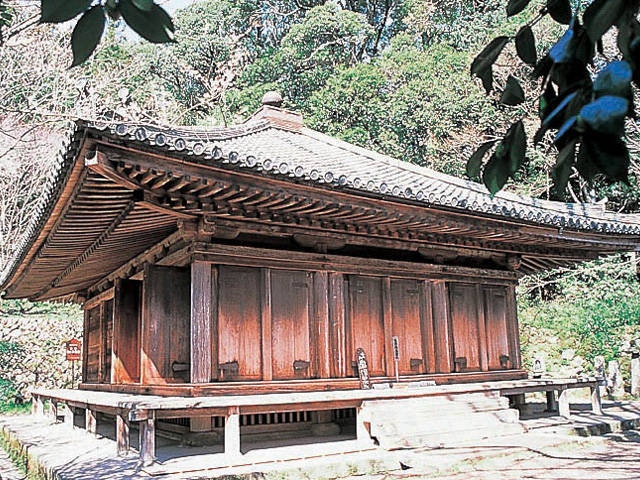

富貴寺

日本三阿弥陀堂のひとつ

大堂は中尊寺金色堂、平等院鳳凰堂と並ぶ日本三阿弥陀堂のひとつ。カヤの木の素木造りで、九州最古の木造建造物として国宝に指定されている。本尊の阿弥陀如来像は六郷満山寺院を開基したとされる仁聞菩薩の手によって、約3kmにも及ぶ一本のカヤの巨木から造られたと伝わる。

富貴寺

- 住所

- 大分県豊後高田市田染蕗2395

- 交通

- JR日豊本線宇佐駅からタクシーで30分

- 料金

- 大人500円、小・中学生150円 (30名以上の団体は割引あり)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 8:30~16:30(閉門)

両子寺

力みなぎる仁王像が寺を守る

国東半島の最高峰、標高721mの両子山中腹にある天台宗別格本山。参道の入り口には半島最大の仁王石像が立ち、奥の院には十一面千手千眼観音と両所大権現を祀っている。子宝や安産、厄除けにご利益があるとされ、六郷満山の総持院としても名高い。秋は紅葉が境内一面を紅く染める。

両子寺

- 住所

- 大分県国東市安岐町両子1548

- 交通

- JR日豊本線杵築駅または宇佐駅からタクシーで40分

- 料金

- 大人(高校生以上)300円、中学生200円、小学生100円

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 8:00~17:00(閉門)、12~翌2月は8:30~16:30(閉門)

鏝絵通り

江戸時代に始まったアートを鑑賞

白壁に鏝を使って彩色したレリーフのことを鏝絵という。安心院の町なかには鏝絵通りがあり、土蔵や妻壁などに施された20個の鏝絵を見ることができる。

鏝絵通り

- 住所

- 大分県宇佐市安心院町折敷田地区ほか

- 交通

- JR日豊本線中津駅から大交北部バス安心院行きで1時間、折敷田下車すぐ

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 見学自由

北台武家屋敷跡

城下町の風情漂う坂の道

杵築城下町の見どころ。ゆるやかな石畳の勘定場の坂、土塀をめぐらせた重臣たちの屋敷、藩校・学習館の門、磯矢邸、家老屋敷の大原邸などがある。

北台武家屋敷跡

- 住所

- 大分県杵築市北台

- 交通

- JR日豊本線杵築駅から国東観光バス杵築バスターミナル行きで10分、終点下車、徒歩10分

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 見学自由

磯矢邸

庭園を楽しめる工夫が施された屋敷

藩主の休息所である御用屋敷の一部に使われていた。玄関を上がってすぐに客間、さらに奥に進むと主人の間があり、開け放たれた障子枠から手入れの行き届いた庭園を望む。

磯矢邸

- 住所

- 大分県杵築市杵築211-1

- 交通

- JR日豊本線杵築駅から国東観光バス杵築バスターミナル行きで10分、終点下車、徒歩7分

- 料金

- 入場料=大人200円、小人100円/杵築城・大原邸・きつき城下町資料館・佐野家・重光家・一松邸・磯矢邸共通券=800円/ (団体30名以上は大人160円、小人80円、障がい者手帳持参で半額)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~16:30(閉門17:00)

若山温泉

山の風がここちよい露天風呂

温泉つきのドライブイン。男女別の内風呂と渓谷沿いにつくられた露天風呂がある。混浴で入り口にはさえぎるものはない。川のせせらぎに耳を澄ませながらの入浴は格別。

若山温泉

- 住所

- 大分県中津市耶馬溪町深耶馬3263

- 交通

- JR久大本線豊後森駅から大交北部バス柿坂行きで25分、上鴫良下車、徒歩3分

- 料金

- 入浴料=大人300円、小人(3歳~小学生)150円/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 11:00~19:30(閉館20:00)

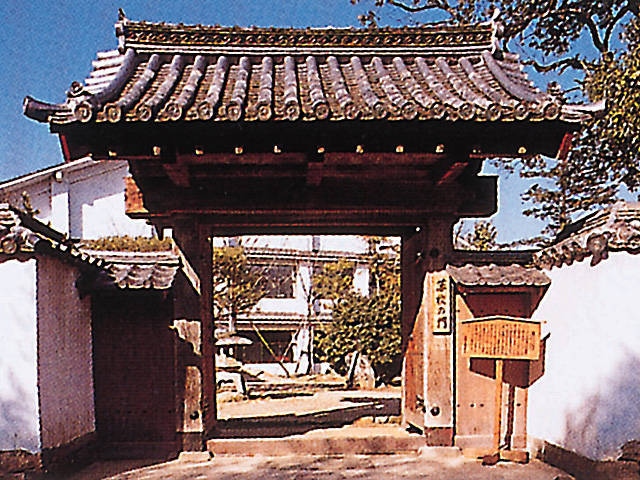

合元寺

真っ赤な壁が戦の激しさを物語る寺

中津城で宇都宮鎮房を謀殺したのち、黒田氏は合元寺で待機していた宇都宮氏の家臣を討つ。返り血を浴びた壁は何度塗り替えても血跡が滲み出てくるため、赤塗りにしたといわれる。

南台武家屋敷跡

当時の面影を伝える武家屋敷跡

杵築城下町の見どころ。もっとも見ごたえのある裏丁周辺は、高い石垣の上の長屋門、石段の上の土塀など、格式高い構えの屋敷が続く。西側には寺院が続いている。

南台武家屋敷跡

- 住所

- 大分県杵築市南台

- 交通

- JR日豊本線杵築駅から国東観光バス杵築バスターミナル行きで10分、終点下車、徒歩10分

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 情報なし

夷谷温泉

静寂に包まれた露天風呂で緑褐色の掛け流しの湯をぜいたくに

多くの社寺があるパワースポット国東半島の中心から、やや北側の山間に建つ。「ひなびた温泉宿」をコンセプトに改修した建物は、周囲の景色にうまく溶け込んでいる。館内は、男女別の大浴場に露天風呂を新設。岩を組んだ風呂は、趣がある。内風呂と同じく源泉掛け流しで、やや緑がかった温泉を堪能することができる。

夷谷温泉

- 住所

- 大分県豊後高田市夷1851-1

- 交通

- JR日豊本線宇佐駅から大交北部バス豊後高田市行きで50分、香々地下車、タクシーで15分

- 料金

- 入浴料=大人300円、小学生100円/ (70歳以上は200円、割引券は10枚2000円)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 10:00~21:30(閉館22:00)

深耶馬温泉館 もみじの湯

目の前にはまぶしいほどの緑が広がる

男女別の内風呂と露天風呂があり、とくに耶馬渓の自然に抱かれた露天風呂の景観はみごと。八角形のあずまやふうの露天風呂と岩を組んだ露天風呂は男女日替わり制。

深耶馬温泉館 もみじの湯

- 住所

- 大分県中津市耶馬溪町深耶馬2941

- 交通

- JR久大本線豊後森駅から大交北部バス柿坂行きで26分、鴫良温泉前下車、徒歩5分

- 料金

- 入浴料=大人510円、小学生300円/ (回数券10枚綴3070円)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 11:00~18:00(閉館19:00)

競秀峰

川沿いに岩峰が切り立つ景勝地

山国川に面して約1kmにわたりそびえ立つ岩峰で、競い合うように連なるため、この名がついた。また中津で育った福澤諭吉が、この一帯の自然と景観を守るため私財を投じたことでも知られている。

とろろ乃湯

無色、無臭のアルカリ性単純温泉を満たす露天岩風呂

耶馬渓とろろ谷にある温泉館と食事処からなるスポット。風呂は石風呂と檜風呂の大浴場、露天岩風呂、水風呂の五右衛門風呂。回廊でつながる地鶏料理「とろろ庵」がある。

とろろ乃湯

- 住所

- 大分県中津市耶馬溪町山移5927

- 交通

- JR久大本線豊後森駅からタクシーで20分

- 料金

- 入浴料=大人500円、小学生300円/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 11:00~17:00(閉館18:00)、土・日曜、祝日は10:00~