条件検索

- 北海道

- 東北

- 関東・甲信越

- 戻る

- 関東・甲信越すべて

- 北関東

- 新潟・佐渡

- 首都圏

- 伊豆・箱根

- 山梨・富士山

- 信州・清里

- 東海・北陸

- 関西

- 中国・四国

- 九州・沖縄

- 見どころ・レジャー

- 戻る

- 見どころ・レジャーのすべて

- 見どころ・体験

- レジャー施設

- 文化施設

- 自然地形

- 公園・庭園

- 日帰り温泉・入浴施設

- スポーツ施設

- SA・PA

- 道の駅・ドライブイン

- レンタル

- グルメ

- ショッピング・おみやげ

- 宿泊

- イベント

エリア・ジャンルからさがす

条件検索

トップ > 日本 x 夏 x ひとり旅 > 中国・四国 x 夏 x ひとり旅

中国・四国

ガイドブック編集部が厳選した「中国・四国×夏(6,7,8月)×ひとり旅」のおすすめ観光・旅行スポットをご紹介します。海の安全を祈願して建立された古寺「禅師峰寺」、総欅づくりの山門が迎えてくれる「延命寺」、智恵を司る文殊菩薩を祀る寺「竹林寺」など情報満載。

エリア・ジャンル・条件でさがす

41~60 件を表示 / 全 196 件

峰山の頂上にあり、峰寺の呼び名で親しまれている寺。平安初期、弘法大師空海が土佐沖を航行する船の安全を祈り、十一面観音を刻んで本尊にしたと伝えられる。

天平年間(729~749年)に行基が建立。秘仏の本尊、不動明王は行基みずからが彫り安置したと伝えられ、見るものを圧倒する。周辺には愛媛県の史跡に指定された阿方貝塚がある。

神亀元(724)年に行基が開基した真言宗の寺。重要文化財の入母屋造りの本堂や大師堂、禅僧であり庭園の設計者としても名高い夢窓国師による室町様式の庭園が見学できる。

四国霊場第45番札所。山門をくぐり、長い石段を15分ほど上がると本堂が見えてくる。大師が掘った独鈷の泉が湧く、穴禅定という洞窟がある。大師堂は重要文化財。

782~806年(延暦年間)、弘法大師空海が開基した。創建当時は真言宗だったが、中興の末に臨済宗に改宗し、寺号を「高福寺」から「雪蹊寺」に改めた。

来島海峡大橋のたもと、瀬戸内海国立公園糸山公園内に建つ。しまなみ海道サイクリングの四国側の拠点。レンタサイクルを取りそろえ、宿泊棟やレストランを備える。

弘仁6(815)年、蒼社川の氾濫による水害を防ぐため、弘法大師空海が堤防を築く「土砂加持」の秘法を行なった。その満願の日に延命地蔵菩薩を刻み、寺を建立したといわれる。

平安初期の弘仁年間(810~824年)に、海上安全を願う嵯峨天皇の勅願により、弘法大師空海が開いた四国霊場第57番札所。境内には本堂、大師堂、薬師堂、納経所が立ち並ぶ。

四国第2の高峰、標高1955mの剣山にある観光登山リフト。リフトに乗って一気に標高1750mまで登ることができる。所要時間約15分の快適な空中散歩が楽しめる。

標高1456mの五段城を中心に広がり、四国連山が一望できる。四国カルストの中でもカレンフェルトと呼ばれる石灰岩の塊がもっとも多く、放牧された牛がのんびり草を食べる牧歌的な風景に出会える。

指月橋そばからスタートし、堀内や平安古の伝統的建造物群保存地区、旧田中別邸、萩八景の玉江などをめぐる約40分のコース。天候の良い日は銃眼土塀や萩城跡潮入門跡、菊ケ浜を海から眺めるルートも加わる。春には桜観賞コースも運航する。

本社、石鎚山七合目にある成就社、土小屋遙拝殿、山頂の頂上社を総称して石鎚神社という。山岳宗教の道場として多くの信者を擁し、毎年7月のお山開きはひときわ賑わう。

千光寺山ロープウェイ山頂駅から中腹まで続く全長約1kmの遊歩道。尾道ゆかりの作家作品の一節などを刻んだ25の文学碑が立つ。

松山城二之丸跡の藩主の邸宅を再現した庭園。昔の間取りを流水や草花、柑橘で表現した造りになっている。平成25(2013)年、「恋人の聖地」に認定。

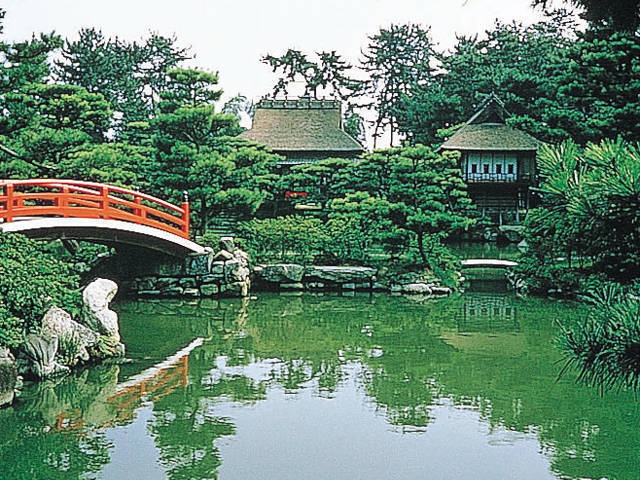

敷地面積1万5000坪におよぶ回遊式庭園。貞享5(1688)年、丸亀2代藩主である京極高豊によって築かれた。絵画館、陶器館、うちわの里の3施設からなる丸亀美術館を併設。

エリア

ジャンル

季節

シチュエーション