条件検索

- 北海道

- 東北

- 関東・甲信越

- 戻る

- 関東・甲信越すべて

- 北関東

- 新潟・佐渡

- 首都圏

- 伊豆・箱根

- 山梨・富士山

- 信州・清里

- 東海・北陸

- 関西

- 中国・四国

- 九州・沖縄

- 見どころ・レジャー

- 戻る

- 見どころ・レジャーのすべて

- 見どころ・体験

- レジャー施設

- 文化施設

- 自然地形

- 公園・庭園

- 日帰り温泉・入浴施設

- スポーツ施設

- SA・PA

- 道の駅・ドライブイン

- レンタル

- グルメ

- ショッピング・おみやげ

- 宿泊

- イベント

エリア・ジャンルからさがす

条件検索

亀岡・美山

ガイドブック編集部が厳選した「亀岡・美山×シニア」のおすすめ観光・旅行スポットをご紹介します。400年の伝統の操船で行く船旅「保津川下り」、毎日農家が直接届ける、駅自慢の新鮮野菜の数々「道の駅 美山ふれあい広場」、味噌、ゼリー、豆腐と特産の黒大豆の商品を「道の駅 和」など情報満載。

エリア・ジャンル・条件でさがす

1~20 件を表示 / 全 22 件

保津川下りは、亀岡から嵐山まで約16kmの渓流を下る舟下り。熟練の船頭が3名ほど乗り込み、ガイドを務めながら見事な竿さばきで狭い岩間をすり抜けていく。所要約2時間。

茅葺屋根の民家が数多く残る静かな町に建つ駅。「ふらっと美山」では、毎日農家から持ち込まれる新鮮な野菜や地卵、味噌などを販売するほか、美山牛乳工房ではジェラートなども販売する。

京ごはんと露天風呂の宿 ゆのはな月や

料理旅館きぐすりや

ハリマ家

GRAX HANARE 京都 るり渓

京都美山 料理旅館 枕川楼

山里料理いそべ

Bene Portia

farm-inn とりこと舎

築300年古民家の宿 旬季庵

丹波の山々が迫る国道27号沿いに建つ道の駅。地元の特産品をはじめ、施設内の食工房「匠」で作られた食品も販売。バーベキューガーデンでは夏には鮎の塩焼きが味わえる。

平安時代創建の真言宗の古刹。光秀は生前、ここの本尊である不動明王を厚く信仰していた。春は境内に枝垂れ桜が咲き誇り、7月に行われる「ききょうの里」の開催中は本堂内に入ることができる。

キャンプ場にはフリーサイトとデッキサイトがあり、デッキサイトの一部は車を横付けできる。宿泊施設には4人用から12人用まで4種類の快適なコテージがある。受付のある山の家本館には温泉があり、キャンプ場利用者は無料で入浴できる。

日吉ダム直下に湧く温泉。日替わり湯や灼熱熱波のロウリュウを実施するチムジルバンが大人気。年中楽しめるプールにはジャグジーや子どもプールもある。日吉ダムカレーが名物。

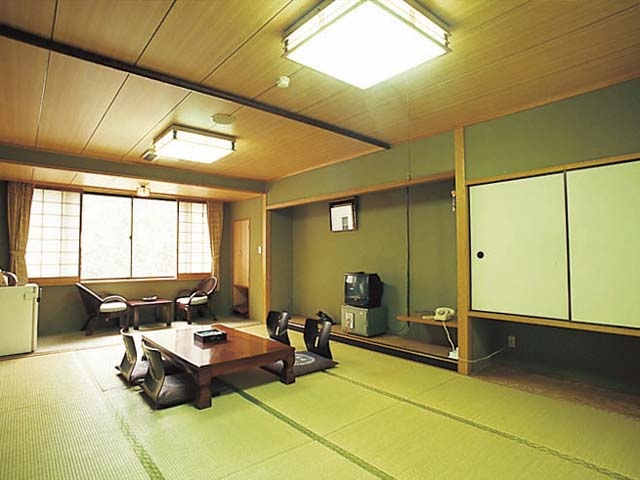

開湯は昭和30(1955)年代と歴史は新しいが、戦国武将が傷を癒したとも伝えられている。「京の奥座敷」と呼ぶにふさわしい落ち着いた雰囲気は保養向きで、保津川下りや京都観光の基地にも好適。

美容と健康をテーマに遊び心をくすぐる癒しがいっぱい。各種アクティビティが充実し、日帰りではもったいないほど。岩盤浴やドリンクエリアも備える独創的デザインの休憩施設「ランタンテラス」がユニーク。

標高500mで約4kmの渓谷が続く「るり渓」に湧く温泉を使用。テーマは癒やしとリゾート。水着着用スタイルの温泉プール・バーデゾーンや露天風呂は家族やグループで利用で利用できるのが好評。

築150年のかやぶき民家を2棟移築。館内では絵画や陶芸など、美山ゆかりの作家作品を年5~6回入れ替え展示。併設の資料館では美山の暮らしをたどる民具などを紹介している。

美山産のそば粉を使った手打そばがおすすめ。地鶏の玉子を使った玉子丼とのセットも人気。かやぶき屋根の店で、店内からは美山のかやぶきの里を一望できる。

国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている、美山の茅葺き民家集落。この集落で現存する最古の建物は寛政8(1796)年築であり、かつての生活が見えてくるようだ。

由良川沿いに広がる癒しの自然活用型公園。12haの園内には約900種の山野草や花木などが息づく。四季折々に咲く美しい花と風景にふれあい、心身ともにリフレッシュできる。

のどかな田園の中にある駅。野菜販売コーナーには園部町の新鮮野菜が並び、午前9時~12時まで朝市が立つ。軽食・喫茶も併設している。

館内随所に生花が配され、香が薫る風雅な湯宿。大浴場には庭園を望む露天風呂やジェット寝湯などを備え、リラックス度は抜群だ。季節感ある本格京会席は美しく、目にもおいしい逸品ぞろい。別館「京料理さくら」で食事をすると温泉入浴は無料。

物産販売の「かやの里」や「北村きび工房」、そばや丼ものなどが食べられる「お食事処きたむら」などの施設が集まる、茅葺きの里・美山の観光拠点。美山の地図などはここで手に入れておきたい。

行基が聖武天皇の勅願で、和銅4(711)年に創建した古刹。収蔵庫に本尊薬師如来坐像、持国天立像、増長天立像と、3体の重要文化財を安置する。いずれも平安時代末期の作。

南北朝時代、光厳天皇が廃帝ののち出家し、貞治元(1362)年に草庵を営んだのが寺の起源。広大な境内に諸堂が立ち並ぶ。庭園には、国指定の天然記念物「九重桜」が立つ。

約200年前の農家を復元。資料館は母屋、納屋、蔵の三構成。18世紀ごろに建てられた旧伊助家を資料館として整備し、当時の生活が感じられる母屋の見学や生活道具、文楽の浄瑠璃見台などを展示。

エリア

ジャンル

季節

シチュエーション