高槻・茨木 x 寺社仏閣・史跡

高槻・茨木のおすすめの寺社仏閣・史跡スポット

高槻・茨木のおすすめの寺社仏閣・史跡ポットをガイドブック編集部が厳選してご紹介します。亀の創建伝説が伝わる山蔭流庖丁式の寺「総持寺」、境内に大阪府指定文化財、花崗岩製の「五輪塔」がある「忍頂寺」、高槻観音と呼ばれる古刹「安岡寺」など情報満載。

- スポット:11 件

- 記事:1 件

高槻・茨木の新着記事

高槻・茨木のおすすめの寺社仏閣・史跡スポット

1~20 件を表示 / 全 11 件

総持寺

亀の創建伝説が伝わる山蔭流庖丁式の寺

西国三十三所観音霊場・第二十二番札所。寛平2(890)年の建立。織田信長の茨木合戦で建物は焼失したが、本尊の千手観音は無事だったという。慶長8(1603)年に豊臣秀頼が建物を再建した大寺。

忍頂寺

境内に大阪府指定文化財、花崗岩製の「五輪塔」がある

僧三澄が創建して神岑山寺と称したが、貞観2(860)年清和天皇の勅命で忍頂寺と称するようになった。境内に大阪府指定文化財、花崗岩製の「五輪塔」総高2.3mがある。

安岡寺

高槻観音と呼ばれる古刹

地元では高槻観音と親しまれる。青梅観音堂に安置した十一面千手観世音菩薩は平安時代の作と考えられ、坐像としては日本最大級(重要文化財)。近畿三十六不動十二番、摂津西国二十五番霊場になっている。

安岡寺

- 住所

- 大阪府高槻市浦堂本町41-1

- 交通

- JR京都線高槻駅から市営バス上の口行き7分、浦堂下車、徒歩7分

- 料金

- 無料

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~17:00(閉門)

史跡 桜井駅跡

国史跡。楠木正成、正行の決別の地として有名

延元元(1336)年、楠木正成が兵庫湊川への出陣を前に、子の正行に別れを告げた場所と「太平記」に伝えられる。現在は国史跡として、楠公父子の石像や多くの石碑がある。

阿為神社

延喜式内の古社。古墳が20基ほど散在し、「二神二獣鏡」は有名

延喜式内の古社。このあたりには古墳が20基ほど散在し、将軍山から出土したと伝える「二神二獣鏡」は、中国・魏の時代のものと推定され、国の重要美術品。

高山右近記念聖堂(カトリック高槻教会)

キリシタン大名の高山右近を記念して設立。右近大理石像がある

家康の禁教令にふれたキリシタン大名の高山右近はマニラに追放され、そこで生涯を終えた。そして生涯、信仰を貫き通した高山右近は2017年2月にカトリックの福者に認められた。臨終の地マニラにある聖母大聖堂を模して建てられた。聖堂前には右近大理石像がある。

高山右近記念聖堂(カトリック高槻教会)

- 住所

- 大阪府高槻市野見町2-26

- 交通

- 阪急京都線高槻市駅から徒歩7分

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 見学自由(夜間は外観のみ)

山口誓子句碑

高浜虚子に師事した誓子の句碑

高浜虚子に師事し、「新興俳句運動」の指導者的存在として知られる俳人・山口誓子。「流蛍の自力で水を離れ飛ぶ」と刻まれた句碑は、摂津峡公園の園路沿いにひっそりと佇んでいる。

神峯山寺

連続護摩修行「毘沙門不動護摩」を毎日炊いている天台宗寺院

役行者創建と伝える修験道の霊場で、現在の堂宇は安永6(1777)年の再建。祈願厄除けとして「毘沙門不動護摩」を毎日欠かさず炊いている。また、紅葉が見事で秋には多くの観光客でにぎわう。

神峯山寺

- 住所

- 大阪府高槻市原3301-1

- 交通

- JR京都線高槻駅から市バス原大橋行きで20分、神峰山口下車、徒歩20分

- 料金

- 入山料(紅葉シーズンのみ)=300円/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 境内自由

蜂熊山金剛院

天平10(738)年に建立。寺名は蜂にまつわる伝説による

天平10(738)年に行基が建立。はじめは放光山味舌寺と呼んでいたが、鎌倉時代に敗退中の官軍が本尊薬師如来に祈願して群蜂に救われたことから現在の寺名に改めた。

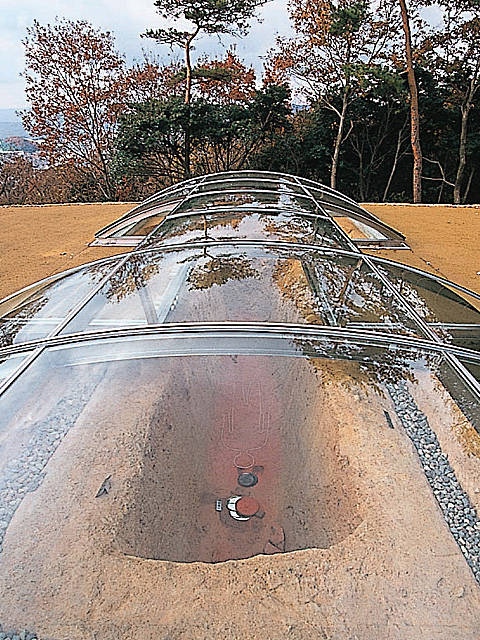

安満宮山古墳

三角縁神獣鏡など、青銅鏡五面が出土したことで有名

三角縁神獣鏡や中国・魏の年号「青龍三年」(235年)の銘が入った青銅鏡など、五面が出土した安満宮山古墳の復元・整備が行われ、一般公開されている。