祇園・清水寺・銀閣寺 x イベント

祇園・清水寺・銀閣寺のおすすめのイベントスポット

祇園・清水寺・銀閣寺のおすすめのイベントポットをガイドブック編集部が厳選してご紹介します。京都の街に響きわたる囃子の音に夏を感じる「祇園祭」、舞の奉納、紅葉の献花などを行う地主神社での祭り「もみじ祭」、大谷祖廟に約1万個の提灯が灯る「東大谷万灯会」など情報満載。

- スポット:31 件

- 記事:5 件

祇園・清水寺・銀閣寺のおすすめエリア

祇園・清水寺・銀閣寺の新着記事

祇園・清水寺・銀閣寺のおすすめのイベントスポット

1~20 件を表示 / 全 31 件

祇園祭

京都の街に響きわたる囃子の音に夏を感じる

1100年の伝統を誇る日本を代表する夏の祭りだ。見所は32基の山鉾巡行。重さ12tにもなる山鉾を大きなかけ声と共に操り、祇園の街を祭一色に染め上げる。

祇園祭

- 住所

- 京都府京都市東山区市内各所八坂神社ほか

- 交通

- JR京都駅から市バス206系統東山通北大路バスターミナル行きで20分、祇園下車すぐ

- 料金

- 有料観覧席(7月17・24日)=3180円、要問合せ/

- 営業期間

- 7月

- 営業時間

- イベントにより異なる、詳細は要問合せ

もみじ祭

舞の奉納、紅葉の献花などを行う地主神社での祭り

地主神社で行われる秋の豊作と縁結びのご利益に感謝し、家内安全と商売繁盛を祈願する祭り。拝殿にて舞の奉納、もみじの献花、火焚神事などを行う。辺り一帯は紅葉の名所でもある。

もみじ祭

- 住所

- 京都府京都市東山区清水1丁目317地主神社内

- 交通

- JR京都駅から市バス206系統東山通北大路バスターミナル行きで15分、清水道下車、徒歩5分

- 料金

- 要問合せ

- 営業期間

- 11月23日

- 営業時間

- 14:00~

東大谷万灯会

大谷祖廟に約1万個の提灯が灯る

毎年8月14日から16日までの3日間、親鸞聖人の墓所である大谷祖廟で開催。大小約1万個の提灯が吊るされ、参拝者の足元を幻想的に照らし出す。

東大谷万灯会

- 住所

- 京都府京都市東山区円山町477大谷祖廟・大谷墓地

- 交通

- JR京都駅から市バス206系統東山通北大路バスターミナル行きで20分、祇園下車すぐ

- 料金

- 要問合せ

- 営業期間

- 8月14~16日

- 営業時間

- 18:00頃~21:00

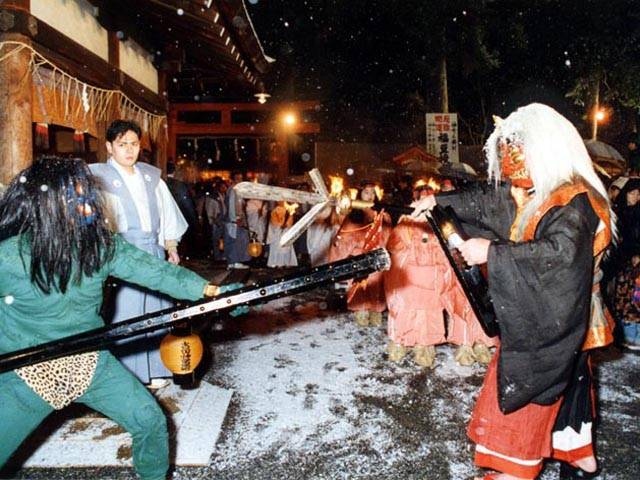

節分祭

2~4日の3日間に亘って行われる節分行事

吉田神社で行われる節分行事。2日には「鬼やらい」で知られる追儺式、3日には火炉祭(お札焼)が行われる。4日には福豆抽選会も行われ、期間中は多くの人々で賑わう。

節分祭

- 住所

- 京都府京都市左京区吉田神楽岡町30吉田神社

- 交通

- 京阪鴨東線出町柳駅から徒歩20分

- 料金

- 要問合せ

- 営業期間

- 2月2~4日

- 営業時間

- 8:00~、2日追儺式は18:00~、3日火炉祭は23:00~、最終日は9:30~

京都薪能

京都の恒例行事。平安神宮に作られる舞台で能や狂言が上演される

昭和25年から始まった、京都の6月の恒例行事。平安神宮の大極殿前に設けられた舞台で、かがり火に照らされる中、能や狂言が上演される。

京都薪能

- 住所

- 京都府京都市左京区岡崎西天王町平安神宮

- 交通

- JR京都駅から市バス5系統岩倉操車場前行きで30分、岡崎公園美術館・平安神宮前下車、徒歩3分

- 料金

- 入場料=4000円(前売券)、5000円(当日券)/

- 営業期間

- 6月1・2日(雨天順延)

- 営業時間

- 18:00~20:50頃(開場は17:00~)

豊国さんのおもしろ市

豊国神社で開催、8がつく日のおもしろ市

豊臣秀吉を祀る豊国神社で8がつく日に立つおもしろ市。毎月8日が古布・骨董市、18日がフリーマーケット、28日が手作り・素材とバラエティ豊かで、見るだけでも楽しい。

豊国さんのおもしろ市

- 住所

- 京都府京都市東山区大和大路正面茶屋町530

- 交通

- 京阪本線七条駅から徒歩7分

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 毎月8・18・28日

- 営業時間

- 10:00~15:00

吉例顔見世興行

東西の歌舞伎役者達の名前がまねき看板に並び、顔見世をする

東西の歌舞伎役者が一堂に揃い、芸を競う。檜板に勘亭流で役者の名前を記したまねき看板が南座に並ぶ。師走の訪れを告げる京の冬の風物詩だ。

祇園をどり

祇園東の芸妓・舞妓による舞踊会

京都五花街の中で唯一秋に開催される舞踊会。祇園東の芸妓・舞妓により祇園会館で行われる。藤間流による振り付けで、美しく華やかに四季折々を表現する。

祇園をどり

- 住所

- 京都府京都市東山区祇園町北側323祇園会館

- 交通

- 京阪本線祇園四条駅から徒歩10分

- 料金

- 観覧料=4000円、4500円(お茶券付)/

- 営業期間

- 11月上旬

- 営業時間

- 13:30~、16:00~(公演時間は約1時間)

若宮八幡宮大祭・陶器神社大祭

陶祖神を祀る大祭と陶器祭。五条通に多彩な陶器の露天が並ぶ

若宮八幡宮と陶器の神を祀る陶器神社の大祭。清水焼の窯元が多い五条坂一帯での大陶器市や様々なイベントが催される。伊万里や信楽などの有名窯元や若手作家の出店もある。

若宮八幡宮大祭・陶器神社大祭

- 住所

- 京都府京都市東山区若宮八幡宮ほか五条坂一帯

- 交通

- 京阪本線清水五条駅から徒歩10分

- 料金

- 要問合せ

- 営業期間

- 8月7~10日

- 営業時間

- 9:00~22:00、詳細は要問合せ

皇服茶

無病息災を願って皇服茶がふるまわれる行事

空也上人が、薬湯を病人に飲ませ病気を治したという故事にちなみ、無病息災を願って行われる行事。元旦に汲んだ水でお茶を点て、小梅と昆布を入れた皇服茶がふるまわれる。

義士会法要

四十七士の法要と献茶式の後、舞妓さんの茶会がある

大石内蔵助良雄が仇討ち祈願をした身代わり不動のある法住寺で行われる。法要と献茶式のあと、舞妓さんのお手前による茶会があり、参拝者に討ち入りそばの接待も行われる。

紅しだれコンサート

4月に平安神宮で紅しだれ桜に囲まれて開催されるコンサート

4月上旬の桜の開花期に、平安神宮で開催されるライトアップされた紅しだれ桜に囲まれてのコンサート。夜桜と音楽の織りなすみやびな雰囲気を楽しめるイベント。

紅しだれコンサート

- 住所

- 京都府京都市左京区岡崎西天王町平安神宮内

- 交通

- JR京都駅から市バス5系統岩倉操車場前行きで30分、岡崎公園美術館・平安神宮前下車、徒歩3分

平安神宮 神苑無料公開

池泉回遊式庭園では初夏は花菖蒲、秋は紅葉と四季の趣を見せる

東・中・西・南の四つの庭からなる神苑には小川治兵衛作の池泉回遊式庭園があり、初夏は花菖蒲、秋は紅葉と四季折々の趣を見せる。当日は秋の七草が見ごろを迎える。

平安神宮 神苑無料公開

- 住所

- 京都府京都市左京区岡崎西天王町平安神宮

- 交通

- JR京都駅から市バス5系統岩倉操車場前行きで30分、岡崎公園美術館・平安神宮前下車、徒歩3分

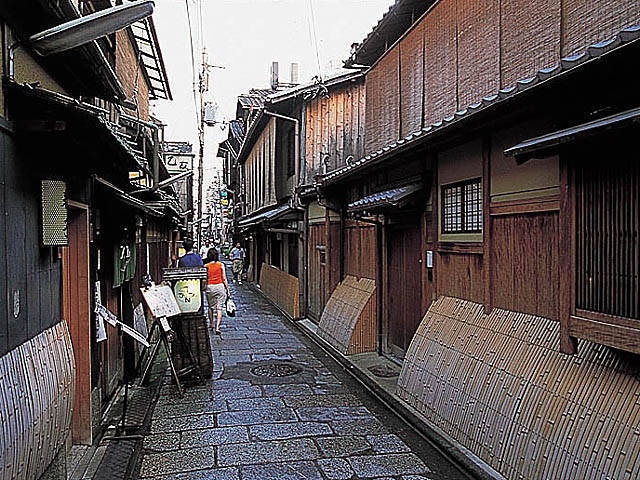

かにかくに祭

祇園を愛した吉井勇を偲ぶ行事

祇園白川通りの巽橋近くで行われる行事。「かにかくに祇園はこひし寝るときも枕の下を水の流るる」と詠んだ歌人吉井勇を偲び、その歌碑前で舞妓や芸妓が菊の花を献花する。

をけら詣り

八坂神社から「をけら火」を持ち帰りその火種で無病息災を祈願

八坂神社で毎年大晦日の夜に行われる伝統行事。境内の「をけら灯篭」に灯る「をけら火」を吉兆縄に移して持ち帰り、元旦の雑煮や灯明の火種とし、新年の無病息災を祈る。

をけら詣り

- 住所

- 京都府京都市東山区祇園町北側625八坂神社

- 交通

- 京阪本線祇園四条駅から徒歩5分

- 料金

- 要問合せ

- 営業期間

- 12月31日~翌1月1日

- 営業時間

- 19:00~翌5:00頃

清水寺青龍会

ホラ貝の音と共に青龍や四天王などが境内や門前を練り歩く

清水寺は東山山系「青龍」の地に位置し、龍は観世音菩薩の化身と伝えられる。門前町関係者を中心に青龍や四天王など40数人がホラ貝の音とともに境内や門前を練り歩く。

清水寺青龍会

- 住所

- 京都府京都市東山区清水町1-294清水寺

- 交通

- JR京都駅から市バス206系統東山通北大路バスターミナル行きで15分、清水道下車、徒歩10分

- 料金

- 要問合せ

- 営業期間

- 3月14~15日、4月3日、9月14~15日

- 営業時間

- 14:00~15:30

京おどり

春を彩る宮川町芸舞妓の京おどり

京都の五花街のひとつ、宮川町の芸舞妓が宮川町歌舞練場で上演する舞踏公演。京都の祭りや行事などを毎年趣向を凝らして取り入れ、ドラマチックで華麗な舞が繰り広げられる。

京おどり

- 住所

- 京都府京都市東山区宮川筋4-306宮川町歌舞練場

- 交通

- 京阪本線清水五条駅から徒歩7分

- 料金

- 有料観覧席=2200円~/有料観覧席(茶券付)=2800円~/

- 営業期間

- 4月第1土曜~第3日曜

- 営業時間

- 12:30~、14:30~、16:30~

六道まいり

六道珍皇寺であの世まで響くという鐘をついて先祖の精霊を迎える

平安時代より伝わる京都のお盆の行事。冥土に最も近いとされる六道珍皇寺では、あの世にも聞こえるという「迎え鐘」をついて先祖の精霊を迎える。夜店や陶器市も開かれる。