条件検索

- 北海道

- 東北

- 関東・甲信越

- 戻る

- 関東・甲信越すべて

- 北関東

- 新潟・佐渡

- 首都圏

- 伊豆・箱根

- 山梨・富士山

- 信州・清里

- 東海・北陸

- 関西

- 中国・四国

- 九州・沖縄

- 見どころ・レジャー

- 戻る

- 見どころ・レジャーのすべて

- 見どころ・体験

- レジャー施設

- 文化施設

- 自然地形

- 公園・庭園

- 日帰り温泉・入浴施設

- スポーツ施設

- SA・PA

- 道の駅・ドライブイン

- レンタル

- グルメ

- ショッピング・おみやげ

- 宿泊

- イベント

エリア・ジャンルからさがす

条件検索

トップ > 日本 x 見どころ・体験 > 東海・北陸 x 見どころ・体験 > 名古屋・愛知 x 見どころ・体験

名古屋・愛知 x 見どころ・体験

名古屋・愛知のおすすめの見どころ・体験ポットをガイドブック編集部が厳選してご紹介します。伝説の神剣を祀る尊いお宮「熱田神宮」、400年の歴史を感じる旅へいざ参らん「名古屋城」、国内外の観光客が訪れる記念撮影スポット「大須観音」など情報満載。

エリア・ジャンル・条件でさがす

1~20 件を表示 / 全 292 件

古来より伊勢の神宮に次ぐ尊いお宮として崇敬を集める由緒あるお宮。年間700万人もの人が訪れる。広大な神域を有し、刀剣や日本書紀などの国宝・重要文化財約6000点を収蔵する。

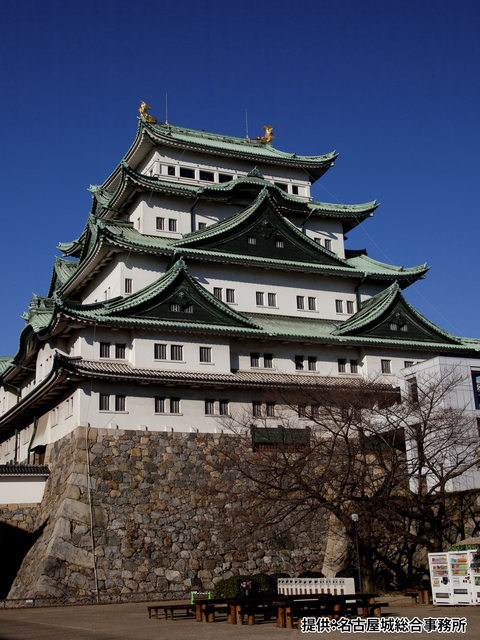

慶長15(1610)年、徳川家康の命によって築城を開始。日本三名城のひとつにも数えられる。大天守に輝く金のシャチホコをはじめ、見事な石垣など至るところに徳川家の威光を感じる。復元により絢爛豪華な姿が蘇った本丸御殿にも注目。

天文6(1537)年、織田信長の叔父である織田信康が築城。国宝五城のひとつに数えられ、天守は現存する日本の城の中で最古といわれる。木曽川沿いの高台に建つことから李白の詩になぞらえ「白帝城」とも呼ばれる。

古くは犬山城内にあったという神社。昭和39(1964)年に、現在の城山の麓に移った。家内安全、商売繁昌にはじまり、さまざまなご利益があるといわれる。特に金運招福に御利益がある銭洗は有名で、城見物の客も含め多くの人が訪れる。

愛知県岡崎市八丁町(旧・八丁村)で江戸時代初期から伝統製法で八丁味噌を造り続けている。大豆と塩を原料に大きな木桶に仕込み、職人の手で重石を円錐状に積み上げ、天然醸造で二夏二冬(2年以上)じっくりと熟成させている。八丁味噌の歴史と製造工程が学べる工場見学では、実際に味噌を仕込んでいる蔵の中も見学できる。品ぞろえ豊富な売店や味噌料理を堪能できる食事処も併設。

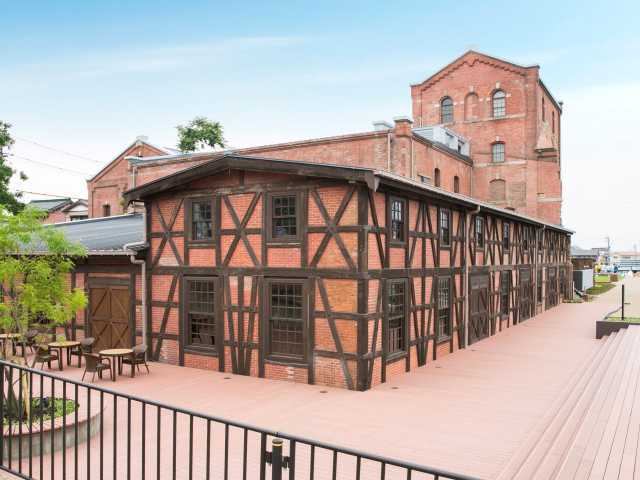

明治時代にカブトビールの製造工場として誕生し、本格的なビールづくりの舞台になった建物。リニューアルされ、復刻したカブトビールを味わえるようになったほか、事業家のロマンを感じる展示も公開している。

徳川家康が生まれた城として有名。2階から4階は歴史資料館、5階は岡崎市街を一望する展望室になっている。岡崎公園内にあり、園内には岡崎城のほか「三河武士のやかた家康館」や「岡崎城二の丸能楽堂」など家康公に関連した施設が並ぶ。桜の名所としても有名。

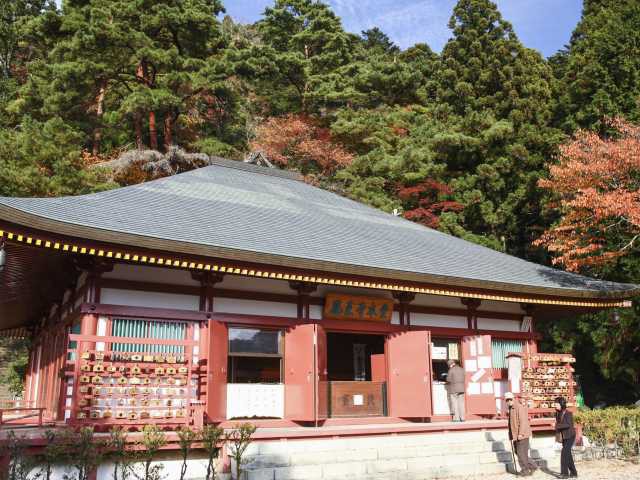

大宝3(703)年、利修仙人によって創建されたといわれる真言宗の古刹。仁王門や樹齢700年の傘スギなどがある。鳳来寺山パークウェイで山頂まで車で行くこともできる。

嘉吉元(1441)年に開創。織田信長や豊臣秀吉、徳川家康などに信仰されたと伝えられ、江戸時代には商売繁盛の善神として庶民からも広く信仰されるようになった。日本三大稲荷のひとつで、現在も多くの参拝者でにぎわう。

三代将軍家光の命により創建された東照宮。日光・久能山とともに三大東照宮に数えられる。徳川家が居城とした江戸城の紅葉山御殿より奉遷したといわれる御宮殿と御神体がある。

福岡に本社を置く明太子の名店「かねふく」が手がける、明太子専門のテーマパーク。明太子ができるまでを楽しく学べるめんたいミュージアムと、工場、直売所、フードコーナーを併設する。

大高緑地の森林内を歩いてまわり、恐竜探検が楽しめる。全長900mのコースにティラノサウルスやトリケラトプスなど約18体の恐竜が潜む。

代表銘柄「一番搾り」を製造する工場見学では、出荷までの工程を見学したり実際に原料などにふれたり、五感でビール造りを体感できる。記念撮影スポットやみやげ売り場も併設するので、ぜひ利用しよう。

株式会社松坂屋の初代社長・伊藤次郎左衛門祐民が大正~昭和初期にかけて構築した別荘。南北に分かれた庭園には歴史的建造物が残り、伴華楼、白雲橋、三賞亭、聴松閣、揚輝荘座敷は、市の有形文化財に指定されている。

松平・徳川将軍家の菩提寺として名高い大樹寺には、松平8代の墓、歴代将軍の等身大の位牌が納められ、ゆかりの寺宝類も数多く収蔵されている。多宝塔は重要文化財に指定。

応永34(1427)年に創建された曹洞宗の古刹。江戸時代初期、三栄和尚が経を詠むごとにカエデや杉を植えたのが香嵐渓の紅葉の始まりと伝えられている。

旧東海道の宿場町として栄えた御油宿と赤坂宿の間にある御油の松並木。夏は暑さを冬は寒風をしのげるよう、徳川幕府の道路政策として植樹された。近くには資料館もある。

エリア

ジャンル

季節

シチュエーション