更新日: 2024年11月14日

【岡山】桃太郎伝説ゆかりの地へ! 岡山桃太郎探訪

『桃太郎』は誰もが知る昔話のひとつ。

一説では、そのルーツが岡山にあるといわれており「桃太郎=岡山」というイメージのある方も多いのではないでしょうか。

実際、岡山には「桃太郎伝説」にゆかりのスポットが点在しており、2018年には「桃太郎伝説の生まれたまち おかやま ~古代吉備の遺産が誘う鬼退治の物語~」として、日本遺産にも認定されています。

今回は、岡山の桃太郎伝説とその舞台となったスポットをクローズアップ。

桃太郎由来の人気のお土産もぜひチェックしてみてくださいね!

目次

- 岡山と桃太郎伝説

- 桃太郎伝説ゆかりの地へ

- 尊厳なる吉備の国の総鎮守「吉備津神社(きびつじんじゃ)」

- 桃太郎のモデルと伝えられる吉備津彦命のご神德にあやかる「吉備津彦神社(きびつひこじんじゃ)」

- 全国屈指の山城で古代ロマンに思いを馳せて「鬼ノ城(きのじょう)」

- 5つの巨石がそびえ立つ「楯築遺跡(たてつきいせき)」

- 落ちた矢が岩に! 横たわる伝説の巨岩に注目「矢喰宮(やぐいのみや)」

- 温羅の血で染まった伝承からその名がついた「血吸川(ちすいがわ)」

- 吉備津彦命と温羅の死闘を物語る「鯉喰神社(こいくいじんじゃ)」

- 地名の由来となった首塚が鎮座「白山神社の首塚(はくさんじんじゃのくびづか)」

- ゆかりの地以外も桃太郎があふれる岡山

- お土産にはやっぱりきびだんご!

- 岡山と桃太郎は切っても切れない関係です

岡山と桃太郎伝説

昔話の『桃太郎』は、桃太郎が仲間とともに鬼退治に行くストーリー。岡山に伝わる桃太郎伝説は、地域によって多少違いはありますが、温羅(うら)伝説とも言われる、鬼退治のお話です。桃太郎の童話は、この神話が元になったという説もあります。

しかし、岡山に伝わる桃太郎伝説と昔話は少し違う点も。ストーリーの前に、まずは主要な登場人物をおさえておきましょう。

- 吉備津彦命(きびつひこのみこと)

桃太郎のモデルとされる人物。

『古事記』や『日本書紀』に登場する古代日本の皇族で、第7代孝霊(こうれい)天皇の第三皇子であり、大和朝廷によって吉備の国に派遣された皇族の将軍・四道将軍(しどうしょうぐん)のひとりです。吉備国で鬼と恐れられていた温羅(うら)を討伐し、平和と秩序をもたらしたといわれています。 - 温羅(うら)

鬼のモデルとされる人物。

百済(くだら)の国の王子でしたが、とある事情で吉備の国へ。吉備の国で暴れまわり、人々を苦しめていました。

激闘の末、吉備津彦命との戦いに敗れましたが、その後、まさかの事実が発覚・・・!?

登場人物を確認したら、岡山に伝わる桃太郎伝説をチェック! 諸説ある物語をかいつまんでまとめました。関連スポットをめぐる前に桃太郎伝説について予習しておくと、より楽しめること請け合いです。

このあとご紹介するスポットに関連する部分や登場人物などは、わかりやすく色づけしているので、注目してみてくださいね。

桃太郎伝説とは

以上が、桃太郎伝説のあらましです。

それでは、さっそくゆかりのスポットをご案内します!

桃太郎伝説ゆかりの地へ

2018年に日本遺産に認定された「桃太郎伝説の生まれたまち おかやま ~古代吉備の遺産が誘う鬼退治の物語~」の構成文化財である、桃太郎伝説ゆかりの建造物や史跡などをピックアップしました。

- 吉備津神社

・鳴釜神事

・矢立の神事 - 吉備津彦神社

- 鬼ノ城

- 楯築遺跡

- 矢喰宮

- 血吸川

- 鯉喰神社

- 白山神社の首塚

- 吉備津神社

尊厳なる吉備の国の総鎮守「吉備津神社(きびつじんじゃ)」

「大吉備津彦命(吉備津彦命)」を主祭神とする神社で、矢置岩や御竈殿など桃太郎伝説ゆかりの文化遺産や神事が数多く残ります。吉備国の総氏神であり、吉備国が三国に分かれたときに「備中」の一宮となりました。

その歴史は古く、創建は不明。本殿・拝殿は、過去2回の火事によって焼失しましたが、応永32(1425)年、将軍・足利義満の時代に再建されて現在に至ります。京都の八坂神社に次ぐ大きさを誇る大建築の社殿は、本殿と拝殿が一続きになった珍しい造り。「比翼入母屋造(ひよくいりもやづくり)」または「吉備津造(きびつづくり)」と呼ばれる全国唯一の様式で、国宝に指定されています。

また、本殿から南にある本宮社までをつなぐ約360mに及ぶ廻廊は、天正7(1579)年に再建。県の重要文化財に指定されており、歴史的価値があるのはもちろん、地形の高低差を生かして一直線に延びる廻廊の美しさは、一見の価値あり。途中には「鳴釜神事」で有名な御竈殿(おかまでん)もありますよ。

一直線に延びる圧巻の廻廊

吉備津神社と桃太郎伝説の関わり

吉備津彦命の住居である茅葺宮の跡に造営されたと伝わる神社。

桃太郎のモデルといわれている「大吉備津彦命(吉備津彦命)」を主祭神として祀っています。本殿内部の外陣北東角には鬼のモデルとされる「温羅」を祀る艮御崎(うしおとらおんざき)もありますが、こちらは一般の方は昇殿することはできません。

そのほか、桃太郎伝説由来の神事や史跡も複数残っており、伝説を語るうえではずせない場所です。

歴史上の重要人物も関連が!

5.15事件で亡くなった、第29代内閣総理大臣の犬養毅。岡山県の出身で、地元では犬養木堂(ぼくどう)として親しまれています。生家が近くにあるから吉備津神社の駐車場にも銅像がある、と思われがちですが、理由はそれだけではありません。

実は、その祖先は温羅退治に貢献した犬飼建命(いぬかいたけるのみこと)といわれています。桃太郎の仲間である「犬」のモデルにあたる人物の家系です。

鳴釜神事(なるかましんじ)

吉備津神社にある御竈殿で行われる特殊な神事で、釜の鳴り具合によって吉凶を占います。江戸後期の怪奇小説『雨月物語』にも登場する、有名な神事です。

阿曽女(あぞめ)が竈に薪をくべて湯を沸かし、神職が祝詞を奏上する間に、竈の上にあるセイロの中で玄米を振ります。その蒸気で鳴る釜の音を聞いて吉凶を判断します。ただし、結果を神職や阿曽女が告げることはありません。音を聞いて、自身が良い音と感じれば吉、あまり良い音ではないと感じれば凶といった具合。

ちなみに、建物内部の黒色はすべて煤によるもの。歴史の深さを物語っています。

祈祷1件につき3000円から。受付は9時から14時、金曜は休みなので、訪れる際には注意してくださいね。

鳴釜神事と桃太郎伝説の関わり

御竈殿の下に埋められた温羅の首が釜を通してうなり、吉凶を占うとされています。

竈を焚くのは、「阿曽女」と呼ばれる女性。温羅の妻であった「阿曽媛」にちなみ、阿曽出身の女性がご奉仕する習わしがあります。また、かつて御竈殿の釜の製作は、阿曽の鋳物師の役目であり特権でした。

矢立の神事(やたてのしんじ)

毎年、1月3日に吉備津神社で斎行される神事です。

本殿でお祓いした弓矢を矢置岩に置いて、天下泰平・国家安穏・氏子安全・五穀豊穣を祈願。宮司に手渡された神矢を四方に放って、災いを祓います。

一時中絶していましたが、昭和35(1960)年に復活し、現在も多くの人が見守るなか神事がとり行われています。

矢立の神事と桃太郎伝説の関わり

吉備津彦命と温羅の戦いに由来。吉備津彦命が戦いの際に矢を置いたといわれている岩が、矢置岩です。

矢置岩

桃太郎にちなんだ授与品も人気!

吉備津神社は、文化遺産や神事だけでなく、桃太郎や桃をかたどった授与品も話題。そのほか、こま犬や鬼鈴など、桃太郎伝説に関連のある授与品がそろいます。お土産にもおすすめですよ。

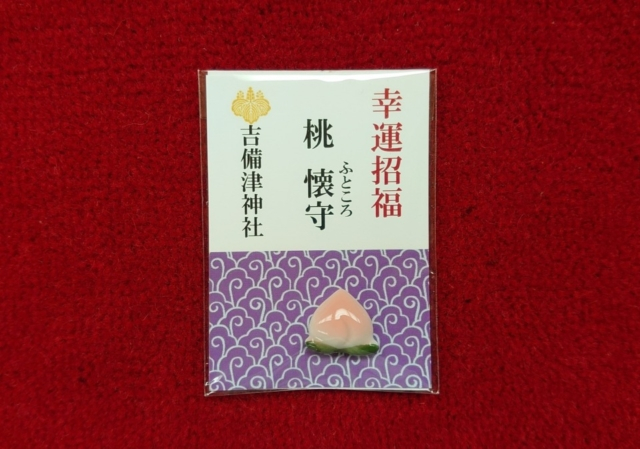

桃守 700円

ころんとしたかわいいフォルムで、縁結びにもご利益があると人気

桃懐守 500円

有田焼のミニサイズのお守り

絵馬(桃太郎) 700円

桃太郎が描かれた絵馬に願いを込めて。鬼退治をしている絵柄もある

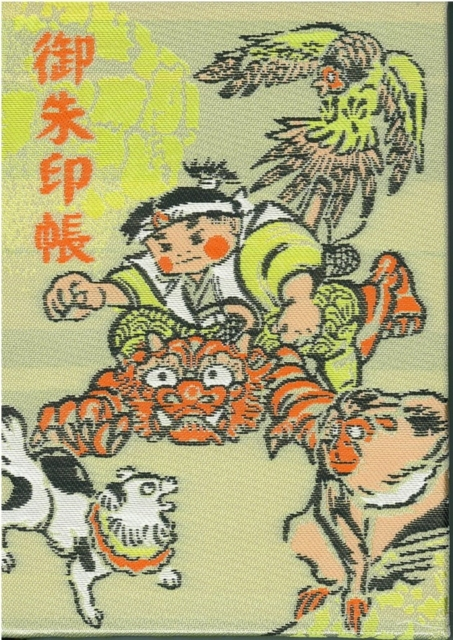

御朱印帳(桃太郎) 1700円

鬼退治をしている場面が織り込まれている

鬼鈴 700円

鬼面をかたどった魔除けの鈴。きれいな音色で邪気を払う

季節の花々が彩る境内

花の見どころとしても有名な吉備津神社。境内や廻廊周辺には四季折々の花が咲き、訪れる人を楽しませてくれます。

※見頃は目安です。その年の気候によって変動があります。

●桜

例年、4月上旬が見頃。廻廊と桜の織り成す見事な景観はこの時期ならでは

●牡丹

廻廊の南端にあるぼたん園には、約400株の牡丹が咲き誇る。4月下旬が見頃

●アジサイ

廻廊の中程山側にあり、岩山宮参道の石段を1500株のアジサイが囲む。6月中旬~7月上旬が見頃

アジサイの階段を上った先にある岩山宮。吉備の中山の山腹に位置し、吉備国の地主神を祀っている

●大イチョウ

社務所と祈祷殿の間にそびえる、樹齢約600年の御神木。夏の青々と茂るイチョウも見物だが、やはり紅葉が美しい11月上旬頃がおすすめ

■吉備津神社

所在地:岡山県岡山市北区吉備津931

電話番号:086-287-4111

営業時間:9:00〜16:00(祈祷は9:00~14:30、鳴釜神事は9:00~14:00)

休業日:無休(鳴釜神事は金曜、5・10月の第2日曜、12月28日休)

アクセス:JR桃太郎線(吉備線)吉備津駅から徒歩10分 / 山陽自動車道 岡山ICから9km、車で15分

駐車場:450台(無料)

桃太郎のモデルと伝えられる吉備津彦命のご神德にあやかる「吉備津彦神社(きびつひこじんじゃ)」

吉備国が三国に分かれたときに「備前國」の一宮となった神社で、「大吉備津彦命(吉備津彦命)」を御祭神としています。

神社の背後にそびえる吉備の中山には磐座や磐境があり、古代より“神の山”として崇敬されてきました。大吉備津彦命自身もこの山に祈りを捧げていたと伝えられています。

吉備津彦神社は、別名「朝日の宮」とも称されます。夏至の日には朝日が正面鳥居の真正面から昇り、御社殿に光を迎え入れて神事を行ってきたことからそう呼ばれるようになりました。現在の本殿は、元禄10(1697)年に岡山藩主の池田綱政公によって再建されたもの。吉備国の神社建築の伝統「流造(ながれづくり)」の正統な姿を示す社殿で、本殿・渡殿・祭文殿・拝殿が一直線に配置されているのも特徴です。

木々が生い茂り大きな池が広がる境内には、御祭神にまつわる神社や、樹齢1000年以上とされる御神木の「平安杉」などが点在。お参りしつつ、散策するのも楽しいですよ。

また、吉備津彦命は武道の神でもあることから、10月に行われる秋季例大祭では、勇壮な「流鏑馬(やぶさめ)神事」などが行われています。

吉備津彦神社と桃太郎伝説の関わり

桃太郎のモデルと伝えられる「大吉備津彦命(吉備津彦命)」を御祭神として祀っています。また、境内には鬼のモデルといわれている「温羅(温羅命)」の和魂(にぎみたま)を祀った温羅神社も。温羅は製鉄などさまざまな文化をもたらし、吉備国の発展に貢献をしたと伝わっています。

境内にある温羅神社。毎年4月第1日曜には、温羅神社例祭が執り行われている

駐車場北側には桃太郎像が建ち、訪れる参拝者を見守っている。春には、像のまわりを桃の花や桜など美しい花が囲む

桃太郎や桃がモチーフの授与品も人気!

桃太郎や桃にちなんだ授与品がそろう吉備津彦神社。2021年秋頃には、桃太郎のおみくじが仲間入りする予定です。ぜひチェックしてみてください。

桃太郎守り 500円

桃太郎と仲間のイラストが焼印で描かれている

勝守り(かちまもり) 1000円

桃太郎の“勝利”にあやかろう

災難除け桃守り 1000円

魔除けの果実としても知られる桃の形をしたお守り

桃の絵馬 500円

丸くて愛らしいデザインの絵馬で幸せ祈願!

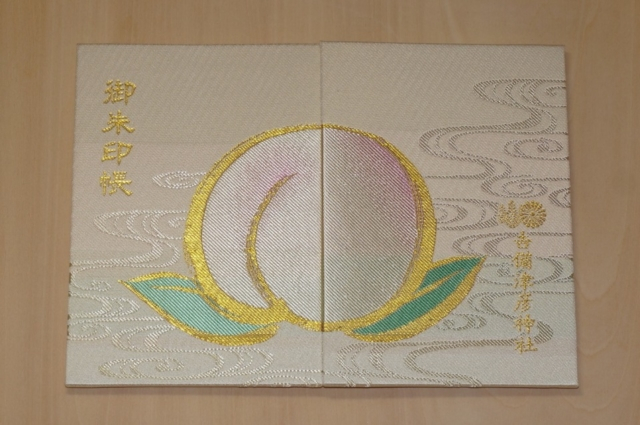

桃の御朱印帳 2000円

『桃太郎』のワンシーン、川を流れる桃の絵柄に注目。中の台紙にも桃のプリントが

桃みくじ(陶器) 500円

かわいらしい陶器の桃におみくじが入っている。紙の桃みくじ(100円)もある

■吉備津彦神社

所在地:岡山県岡山市北区一宮1043

電話番号:086-284-0031

営業時間:8:30〜17:00(社務所受付)

休業日:無休

アクセス:JR桃太郎線(吉備線)備前一宮駅から徒歩3分 / 山陽自動車道 岡山ICから7km、車で15分

駐車場:100台(無料)

全国屈指の山城で古代ロマンに思いを馳せて「鬼ノ城(きのじょう)」

総社市の鬼城山にある「日本100名城」にも定められた古代山城。7世紀頃に築かれた山城といわれていますが、各種歴史書には登場しない謎の多い城で、現在も発掘調査が進められています。さまざまな推察がありますが、白村江(はくすきのえ)の戦いに敗れた大和朝廷が大陸からの侵攻に備えて築城した城のひとつ、という説が有力です。

約30haもの広大な敷地には、食品貯蔵庫・礎石建物跡・のろし場・水汲み場などが備えられていました。約2.8kmにわたって鉢巻状にめぐらされた城壁は、土塁の平均幅は約7m、高石垣の高さ6m、現在もその一部を見学することができます。

近年、角楼や西門が復元されているほか、遊歩道も整備されトレッキングスポットとしても人気。西門からの吉備平野の眺望は抜群ですよ。

散策の拠点となる「鬼城山ビジターセンター」には、展示室や休憩室があります。駐車場までは道幅は狭いので、対向車などにご注意を。西門までは徒歩になるので、歩きやすい靴ででかけましょう。また、飲み物はビジターセンター内で購入できますが、休館日には利用できないので持参するのがおすすめです。

鬼ノ城と桃太郎伝説の関わり

温羅が拠点としていたという城で、吉備津彦命の攻撃にも鬼ノ城から弓矢で応戦したと伝えられています。

■鬼ノ城

所在地:岡山県総社市黒尾1101-2

電話番号:0866-99-8566(鬼城山ビジターセンター)

営業時間:見学自由(鬼城山ビジターセンターは9:00〜16:30)

休業日:鬼城山ビジターセンターは月曜(祝日の場合は翌日休)、年末年始

アクセス:岡山自動車道 岡山総社ICから9km、車で20分、鬼城山ビジターセンターから徒歩10分

駐車場:70台(無料)

5つの巨石がそびえ立つ「楯築遺跡(たてつきいせき)」

数多くの古墳が残る小高い丘に整備された「王墓の丘史跡公園」の一区画にあります。丘の頂上に、5つの巨大な立石が取り囲む小さな社殿を配した構図が特徴的です。

弥生時代後期(2世紀)に造られた、直径40mの円丘部と両側に突出部を有した墳丘墓(盛土のある墓)で、同時代のものとしては、全国最大級の規模を誇ります。

昭和51(1976)年から平成元(1989)年にかけて発掘調査が行われ、鉄剣・勾玉・ガラス製小玉などの玉類や、人型土器・文様が描かれた石・人の歯などさまざまな埋葬品が発見されました。

楯築遺跡と桃太郎伝説の関わり

吉備津彦命の前線基地と伝えられ、丘の上からは温羅の居城とされた鬼ノ城を望みます。5つの巨石は、そこから放たれる矢を防ぐために築かれた石の楯だったといわれています。

■楯築遺跡

所在地:岡山県倉敷市矢部

電話番号:086-426-3018(倉敷市日本遺産推進室)

営業時間:見学自由

アクセス:岡山自動車道 岡山総社ICから7km、車で15分

駐車場:5台(無料)

落ちた矢が岩に! 横たわる伝説の巨岩に注目「矢喰宮(やぐいのみや)」

かつて吉備津彦命の陣営のあった吉備津神社と、温羅の居城といわれる鬼ノ城の中間地点にある神社。境内には巨岩が横たわっています。

矢喰宮と桃太郎伝説の関わり

吉備津神社付近から弓矢で攻める吉備津彦命に、温羅も鬼ノ城から弓矢で応戦。両者の放った矢は中間地点で衝突して落ち、その落ちた矢が岩となったと伝えられています。

■矢喰宮

所在地:岡山県岡山市北区高塚108

電話番号:086-803-1332(岡山市観光振興課)

営業時間:境内自由

アクセス:JR桃太郎線(吉備線)足守駅から徒歩20分 / 岡山自動車道 岡山総社ICから車ですぐ

駐車場:20台(無料)

中国・四国の新着記事

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

【筆者】Wing

SNS

さまざまな分野のプロがそろっており、エリアやジャンルにこだわらず、幅広い記事を書きます。

「楽しくてわかりやすい記事」をお届けすることを目標に、日々新しいことにチャレンジしています♥