更新日: 2024年7月30日

渋沢栄一と製紙会社~紙の道~渋沢翁の功績とゆかりの地を訪ねて

吉沢亮さん主演のNHK大河ドラマ「青天を衝け」。2024年度に新しい1万円札の肖像となる明治時代の実業家、渋沢栄一を主人公として、幕末から明治にかけて激変する日本を描いています。

渋沢栄一とはどんな人だったのか、どんなことをしたのか…。渋沢栄一が関わった様々な事業を軸として「大人の社会科見学」風に、有名なスポット、気になるスポットを交えて紹介します。

ここでは東京・王子の地に製紙工場がつくられ、「日本の洋紙発祥の地」となった足跡~紙の道~を辿ります。

目次

観光地「王子」は製紙工場ゆかりの地

渋沢栄一が関わった会社や事業は数百社にもなりますが、歴史が古く代表的なものといえば製紙工場、今の王子製紙が挙げられます。2024年度に肖像画として登場予定の「新1万円札」も、ずっと遡れば自らが興した製紙工場に行き着くのです。

なぜ東京の王子に製紙工場を造ったのか、その後はどうなったのか・・・。渋沢栄一と製紙業の関わりを、王子という土地に着目して辿ってみます。

書籍・新聞の普及のため洋紙を製造

明治が始まってまもなく渋沢栄一は、「あらゆる事業を盛んにするためには、人々の知識を高める書籍や新聞などの印刷物の普及が必要で、そのためには安価で大量印刷が可能な洋紙製造をすべき」と考え、抄紙会社を設立、工場の土地探しを行います。

豊富な水、交通の便、原料や製品の運搬に便利な条件を兼ね備えた土地を求め、今の文京区や品川区、千住や玉川など東京中をさんざん探し回ってやっと見つけた地が王子「村」でした。ここで操業していた紡績工場の動力源の千川上水に目をつけたのです。

玉川上水の分水、千川上水から滝野川への分水流路。沈殿池からは駒込の六義園にも配水されていたそうです。図は下が北になっています。/豊島区西巣鴨の千川上水分水公園案内板より

千川上水を利用した紡績工場

この紡績工場はもともと黒船に驚いた江戸幕府が、急遽大砲を製造するための「反射炉」を造ろうとしていたところで、動力としての水車を用いるため、玉川上水の分水、千川上水から水を引きこんだ場所でした。

かんじんの反射炉は幕府が倒れて頓挫したため、水路を活用した紡績工場が造られていたのです。

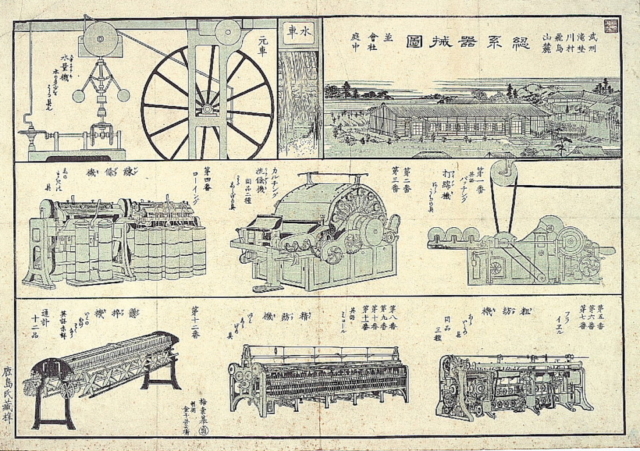

滝野川に建てられた紡績工場の絵図。水車で動力を得ている様子がわかります。/出典:国文学研究資料館 日本実業史博物館コレクションデータベース

製紙工場にも動力源としての水が必要です。更に水がいつも綺麗であることも重要です。「上水」として使われていた水なので、条件としては最適でした。

水路は埋め立てられて道路となり現存しませんが、紡績工場があった場所はその後醸造試験所に変わり、今も風格ある煉瓦造りの建物が保存されています。

渋沢栄一はそこから少し離れた舟運が利用できる石神井川沿いの低地の方に「抄紙工場」を造ることにしました。

滝野川紡績工場の跡地に建つ国重要文化財の「旧醸造試験所第一工場」。

■旧醸造試験所第一工場「赤煉瓦酒造工場」■

所在地 :東京都北区滝野川2-6-30

見学など:10名以上25名以内の団体(平日9:00~17:00)要予約

王子は江戸時代からの「観光スポット」

王子の地は石神井川が台地から平地へと出るところで、3代将軍家光が社殿を造営した王子神社と飛鳥山との間を深い谷で刻み、大小の滝をつくっていました。

音無川とも呼ばれた渓谷の両側には、王子神社への参詣、飛鳥山の花見や避暑、紅葉などの客を目当てにした料亭が並ぶなど、いわば江戸時代からの「観光スポット」だったのです。

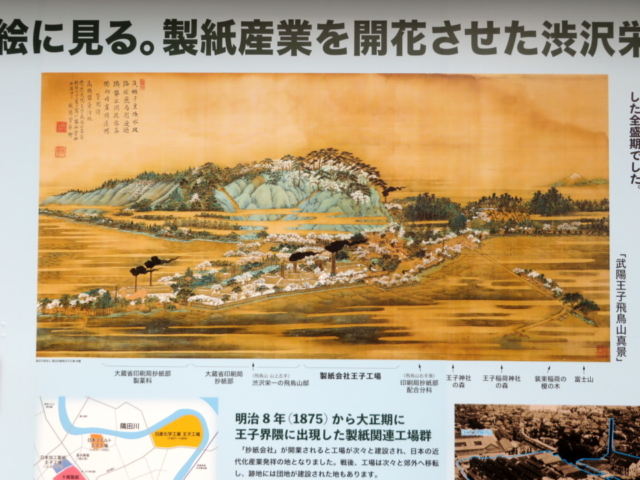

飛鳥山の麓に建てられた製紙工場/「洋紙発祥の地」サンスクエアに設けられた案内板より

明治のはじめ、東京の市街地は江戸城や日本橋を中心に上野や本郷(現東京大学)のあたりまでで、そこから北は畑や雑木林が広がっていました。

日光への「御成街道」が飛鳥山を巻くように王子神社から王子稲荷の横を通って岩渕(赤羽)方面に伸び、王子近辺は宿場こそありませんでしたが「遊興地」として知られた場所であったと思われます。

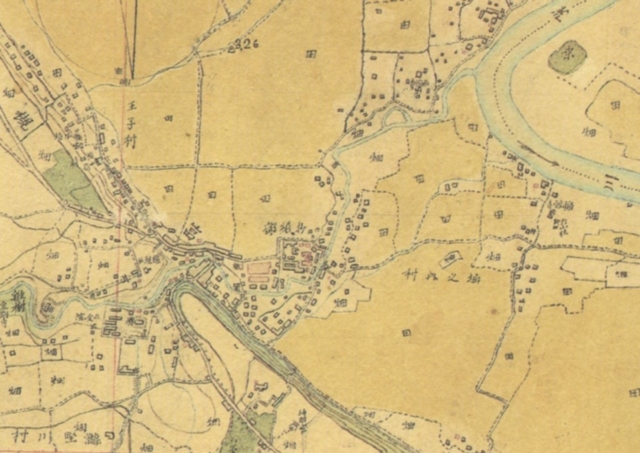

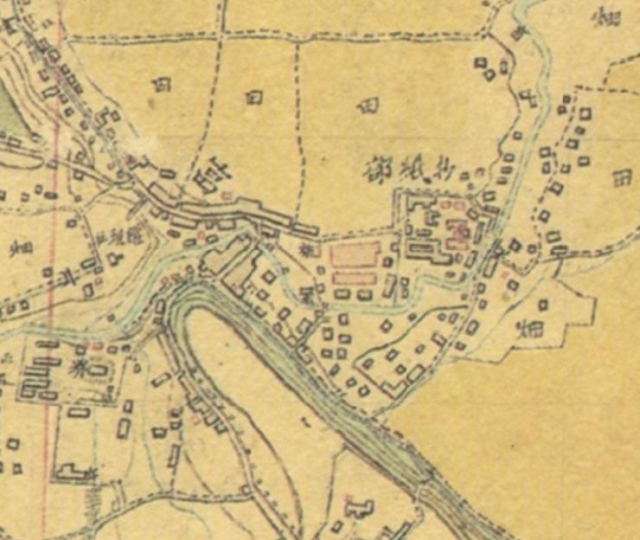

明治中期、鉄道開通前の王子付近。中央の製紙工場が並ぶまわりは水田が広がっています。左から石神井川が蛇行して流れ、右上の荒川に注いでいます。/出典:農研機構「関東平野迅速測図」

最先端、煉瓦造りの西洋式「抄紙工場」

王子から石神井川を少し下ると隅田川(旧荒川)に繋がり、江戸(東京)の中心部や内陸方面と容易に船で行き来ができる場所でした。

当時は台地から北東方向の隅田川まで平坦な水田が広がっており、工場用地としては最適だったようです。

抄紙工場を施工したのは横浜の建築業者の鹿島岩蔵、いまの鹿島建設の創立者です。

当時最先端の煉瓦造り、東京近郊では初の本格的西洋建築の工事を見ようと、多くの人が弁当持参で見物に来たと伝えられています。

工場見学のルーツ。入場料ワンコインの「王子製紙工場」

「1銭」の工場見学

渋沢栄一が王子の地を抄紙工場に選んだ理由として、水や舟運の他にもうひとつ、民衆への啓蒙という目的がありました。

近代産業、機械工業というものを世の中にいち早く広めるために、一般の人々に工場を開放したのです。

見学時間は月曜から土曜日の9時から午後4時まで、入場料は1銭とあります。同じ頃の銭湯が1銭2厘、1874年(明治7年)に誕生した銀座木村屋のあんぱんが1個1銭なので、庶民に優しい「ワンコイン」のお手軽料金ですね。昨今流行りの「工場見学」のルーツともいえましょう。

当時の東京市中から約2里、日光御成街道を歩いて2時間ほどの距離です。

飛鳥山散策に王子神社参詣、音無川渓谷の料亭での昼食、そして輸入機械を備えた最新設備の工場見学という「日帰り観光コース」が人気になっていたかもしれません。

経営難の「王子製紙工場」を救ったもの

渋沢栄一らが造った抄紙工場の隣には、便乗したのか明治政府による証紙などの製紙工場もつくられました。

管轄が「紙幣省抄紙局」だったので、名前が紛らわしい、という理由で「抄紙工場」が「製紙工場」へと改名させられます。「後から生れ来て先輩に改名を迫るのは随分御無理なる命令」と渋沢栄一らは憤慨したようです。

明治中期地図の王子付近を拡大してみました。「抄紙部」と書かれた官営工場の左下の赤い長方形が「王子製紙工場」と判読できます。/出典:農研機構「関東平野迅速測図」

しかし抄紙工場の運営は、はじめはうまくいきませんでした。職人の50倍というものすごい高給で英国・米国の外国人技師を雇って指導を仰ぎましたが、外国との材料や環境の違い、輸入した機械の調整などに手間取り、なかなか想定したような薄い洋紙の量産ができません。

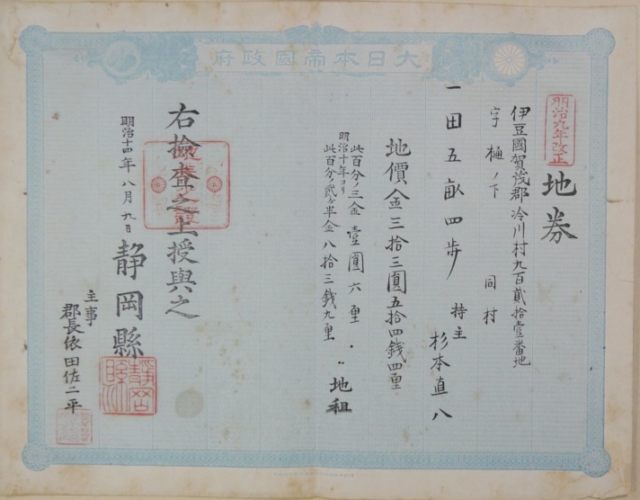

経営難になった工場を救ったのは、1871年(明治6年)から行われていた「地租改正」に用いる土地の証書「地券紙」の製造受託でした。

厚手で製造が容易な紙でしたが、あまりにも大量の地券紙が必要で、お隣の政府の工場だけでは賄いきれず「外注」されたのです。

地租改正で大量に必要とされた「地券」。江戸時代までの年貢制から金銭による納税に移行するための土地価格と税額の証書で、全国で発行されました。/出典:国文学研究資料館 日本実業史博物館コレクションデータベース

いっぽうこの頃、渋沢栄一の書生から製紙工場に入った大川平三郎という20歳の優秀な製紙技師が、会社不振の問題点を指摘します。

能力を評価した渋沢栄一は、彼を米国に派遣し製紙技術を学ばせました。帰国後の大川平三郎などの働きもあり次第に製紙品質は改善されていきます。

大川平三郎は当時創立したばかりの日本初の民間セメント会社、浅野セメント深川工場にも派遣され経営手腕を発揮、後に札幌麦酒(現サッポロビール)や日本鋼管などの経営にも関わり「大川財閥」を築きました。

ちなみに川崎市のJR鶴見線「大川駅」や町名「大川町」は、鶴見線の前身、鶴見臨港鉄道設営に携わった大川平三郎の名が由来となっています。

渋沢栄一の育てた「王子製紙」は全国へ

製紙工場は製造コストの軽減に新聞や書籍の普及もあって軌道に乗り、原料をそれまでのボロ布や藁から木材パルプに変えることに成功し全国各地へ工場を展開、「王子製紙」と改名した後も他の製紙会社との合併や政府の抄紙工場を払い受けるなどしてどんどん拡大します。

やがて渋沢栄一は製紙工場の経営から手を引きますが、王子製紙は朝鮮半島や樺太にも進出し、昭和のはじめには国内市場の80%を独占し「大王子製紙」と呼ばれるほどにもなりました。

「王子製紙」への貨物輸送を担った王子貨物支線(2014年廃線)

王子製紙の本拠地、王子の近くでは1916年(大正5)年に「はがき用紙」を製造していた印刷局王子分工場が売却され、王子製紙の工場となります。

1926年(大正15年)、製紙工場の貨物輸送のため王子から専用鉄道が引かれ、周辺に工場が増えるに従い隅田川方面にも路線を延ばし、様々な物資を輸送していました。

ここは後に日本製紙の工場を経て紙の物流倉庫となり、2014年(平成26年)まで稼働、東北・石巻などの製紙工場から貨物列車で紙が運び込まれていました。東京23区で最後まで貨物扱いを行っていたJR貨物専用支線としても知られていました。

2014年まで貨物列車で石巻や岩沼から紙が運び込まれていた日本製紙の王子倉庫。新聞用紙の扱いが多かったそうです。

廃止になって6年後の北王子貨物線の廃線跡。正面、日本製紙倉庫の跡地は大きなマンション群に変貌しました。

教科書、雑誌、新聞、切手、お札。「王子製紙」ご近所の印刷工場

製紙工場があれば、紙に印刷する工場も必要です。

王子の周辺には古くから印刷会社が立地します。紙幣や切手、証紙やはがきなどをつくる政府の工場や、書籍や教科書、雑誌、新聞を印刷する民間の印刷会社もつくられました。

お札と切手の博物館

王子の駅前にある「お札と切手の博物館」では、お札の歴史や世界のお札、偽造防止の技術など、お札と切手についての様々な資料を展示しています。

■お札と切手の博物館■

所在地 :東京都北区王子1-6-1

開館時間:9:30~17:00

入館料 :無料

休館日 :月曜(祝日は開館、翌日休)

東書文庫

2011年に移転してしまいましたが、王子製紙のすぐ近くには教科書大手の東京書籍(現リーブルテック)の印刷工場があり、戦前戦後を生き抜いたスクラッチタイル貼りの歴史の重みを醸し出す建物が特徴的でした。

東京書籍の印刷工場に併設されていた「東書文庫」は、昭和11年につくられた日本初の教科書専門図書館。戦前の教科書も閲覧できます。(完全予約制)

■東書文庫■

所在地 :東京都北区栄町48-23

開館日 :水・木・金

開館時間:9:30~16:30

※完全予約制 予約方法はWebサイトを参照

国立印刷局東京工場

飛鳥山の隣りにある国立印刷局の東京工場では今も最新設備で紙幣がつくられており、渋沢栄一が肖像となる新1万円札もここで印刷されるようです。

新一万円札のイメージ 出典:財務省

変わりゆく「王子製紙」ゆかりの地

「洋紙発祥の地」となった王子に渋沢栄一が興した製紙工場は昭和20年の空襲で全焼、戦後の財閥解体で王子製紙が分社化されたこともあり、復旧されることなく閉鎖となりました。

跡地は十條製紙(後に日本製紙)に引き継がれ、いまは「サンスクエア」という1972(昭和47)年につくられたちょっと古風な商業施設や、ゴルフ練習場が建っています。

隣接地では北区役所新庁舎を中心とした再開発計画が進められており、いずれ街の姿も大きく変わっていくことでしょう。

王子駅前を北側の「北とぴあ展望台(無料)」から。右端の緑は飛鳥山、線路を挟んで旧石神井川の水路、高層マンションの手前、屋上に緑のネット(テニスコート)がある建物一帯が王子製紙の工場だった場所になります。中央のゴルフ練習場左側は現役の印刷局王子工場。

このように東京の市街にほど近く用水と水運に恵まれ、また古くからの観光地であることが、王子が日本の製紙産業発祥の地となった要因でした。

ここに製紙工場が造られたことは、その後日本の様々な産業・文化の発展に大きな影響や関係を及ぼします。

そのあたりはまた別のテーマでご案内いたしましょう。

渋沢栄一の功績とゆかりの地をもっと訪ねてみましょう。

いくつかのテーマに沿ってゆかりのスポットを「大人の社会科見学」的にご案内します。

東京の新着記事

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

SNS

ややヲタ系ネタを主流に昭和平成懐かし系を経由して昔は良かった方面に参ります。