更新日: 2023年11月24日

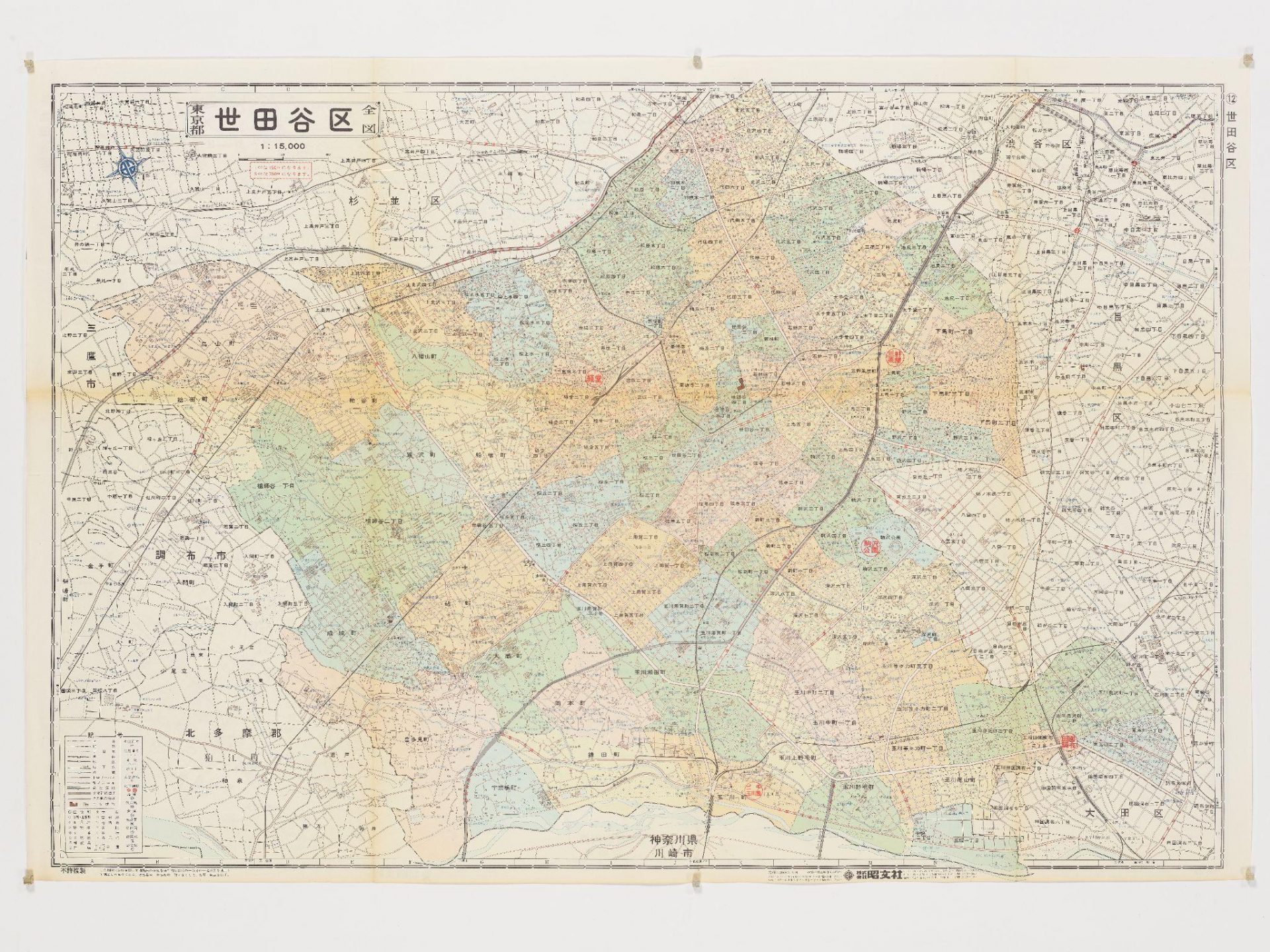

世田谷区の地図を見ながら、古き時代に想いを馳せる。古地図から見る街の移り変わり

「紙地図をたどれば、その町の歴史や人の営みが見えてくる」

実在しない都市の地図を描く、空想地図作家の今和泉隆行さんはそう言います。そんな今和泉さんに、今回は東京の世田谷区を舞台にして、街の移り変わりを掘り下げてもらいました。

世田谷区と言われると、ついハイソなイメージを想像してしまいがちですが、古地図を見てみると、意外な一面がありました。今回は、今の姿からは想像できない世田谷区の姿と、そこからどのような変化を遂げたのかを見ていきましょう。

目次

田園都市線は路面電車だった

今和泉:

まずは1968年の地図を見てみましょうか。Bさんは世田谷区と言えば何を思い浮かべますか?

少年B:

真っ先に思い浮かぶのは、田園都市線なんですよねぇ。桜新町駅周辺のサザエさんイメージがあるのかもしれませんが。

今和泉:

なるほどなるほど。それではクイズです。田園都市線って混みますよね。中央線や山手線はこのときすでに10両編成ですが、田園都市線は何両編成だったでしょうか?

少年B:

おっ、それは渋谷の時にやったので覚えてますよ。確か、田園都市線は元々路面電車だったんですよね。当時は玉川線って名前なんでしたっけ。

今和泉:

よく覚えていましたね。そう、路面電車なので1、2両なんです。

少年B:

今の世田谷線と変わらないような感じだったんですね。

今和泉:

そうですね。しかも地図をよく見ると、当時の世田谷線は三軒茶屋から玉川線に乗り入れてるんですよね。そのまま渋谷まで行けたという。

少年B:

まったく想像できませんね……。

今和泉:

あと、この頃の玉川線は駅の数が多いですね。今は駅数が半分ぐらいになっています。

少年B:

ほんとだ。玉電中里や上馬といった駅がなくなっています。今は三軒茶屋の次は駒沢大学ですもんね。でも、ところで現在の駒沢大学駅は駒沢駅じゃなくて真中駅の跡地なんですね。駒沢駅のほうが大学に近いのに、何でだろう。

今和泉:

駅の距離を等間隔にしたかったんですかね〜。でも、桜新町と用賀はそのままですね。そのへんの経緯はちょっとわかりません。不思議ですよね。

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。