更新日: 2022年4月15日

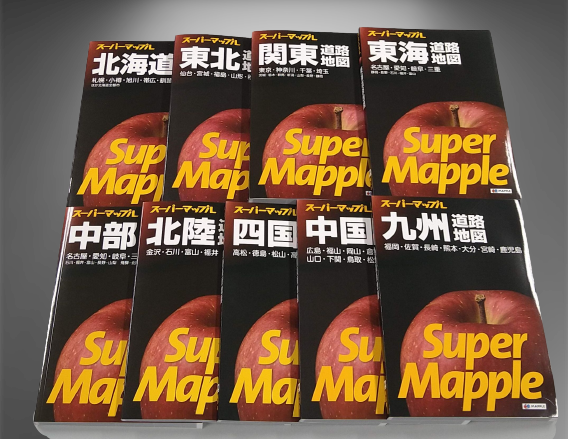

スーパーマップル誕生秘話 今なお人気の「道路地図の決定版」はどうして生まれたのか

人々の生活に欠かせない「地図」。近年はGoogleマップなどのウェブ地図が利用されることも多いですが、紙の地図だってがんばっています。

存在しない街の地図を描き続ける空想地図作家の今和泉隆行さんは「地図を見ると、人々の生活や風景の変化がわかる」と言います。それならば、地図の歴史をひも解くことで、見えてくる景色もあるはずです。

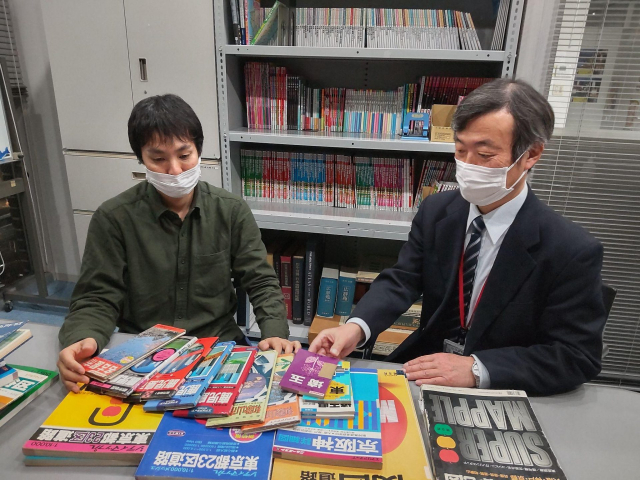

その謎を解き明かすべく、今和泉さんが昭文社で30年以上地図作りに関わってきた飯塚新真さんにインタビューを決行。

今回は昭文社の歴史の中で避けて通ることのできない、道路地図の決定版「スーパーマップル」の誕生の秘密をお聞きしました。地図にかける想い、ライバルに追い付け追い越せで発展してきた紙地図のストーリーをお届けします。

1962年生まれ。1986年(株)昭文社入社。地図編集部長、デジタルコンテンツ本部長、基盤情報制作本部長を経て、現在、(株)昭文社ホールディングス取締役。中学生の時、母親に自宅付近の2.5万分の1地形図『吉祥寺』(国土地理院)を買ってもらったのが本格的な地図との出会い。

1985年生まれ。7歳の頃から実在しない都市の地図=空想地図を描き続けている「空想地図作家」。地図デザイン、テレビドラマの地理監修・地図制作にも携わる他、地図を通じた人の営みを読み解き、新たな都市の見方、伝え方作りを実践している。(Twitter:@chi_ri_jin)

目次

地図の役割は変化する

今和泉:

はじめまして。1960年創立の昭文社は2022年現在も日本全国の都市地図・道路地図を発行している唯一の会社です。その歴史をひも解くことで、変遷する人々の暮らしが見えるのではないかと思い、お話を聞かせていただこうと思いました。

飯塚:

いえいえ、私なんかでお役に立てるかな。

今和泉:

さっそく、飯塚さんの経歴を教えていただけますか?

飯塚:

私は大学を卒業して、1980年代半ばに昭文社に入社し、編集部の都市地図課に配属されまして、地図編集や制作に関わっていました。現在は取締役になっていますが、入社してからの30年間は、地図と共に歩んできました。

今和泉:

当時、昭文社の編集部には都市地図課以外に、どのような部署があったんですか?

飯塚:

地図ではほかに道路地図課と基本地図課がありました。基本地図課は学校の地図帳のような「日本地図帳」とか、地勢図に近い「分県地図」を出していました。あと世界地図もですね。

道路地図課はマップルの10万分の1とか20万分の1などの縮尺の小さい、要するに1枚の紙に収まる範囲の広い地図を出していました。ライダーの定番になっている「ツーリングマップル」も道路地図課ですね。B4判サイズの大きな道路地図帳である「マップル」シリーズが多くのドライバーの支持を頂いていた時代です。

▲代表的な道路地図帳「マップル(1985年発行)」とライダーの定番となっている「ツーリングマップル(2022年版)」。

飯塚:

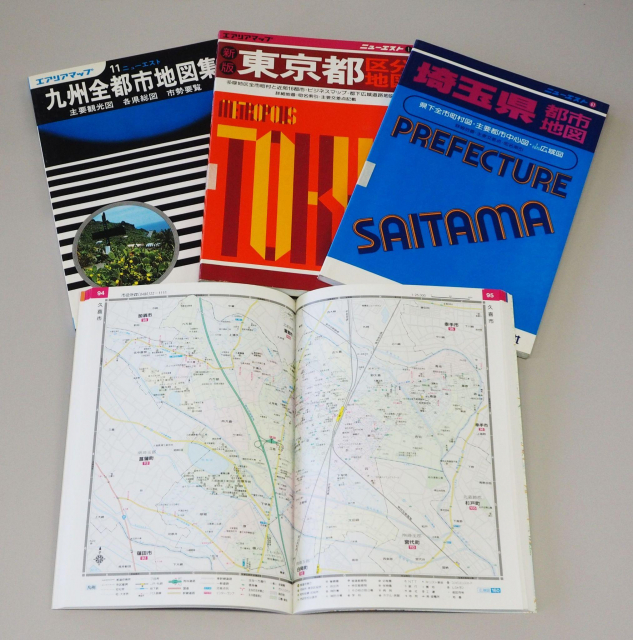

私の所属していた都市地図課ですと「県別マップル」が代表作ですが、1980年代はまだなく、当時は「ニューエスト」というシリーズなどを出していました。

都市地図をイチから作るのは大変なので、新人のころは再版業務を担当していましたね。

今和泉:

再版業務とはどのような仕事なんですか?

飯塚:

当時は地図がものすごく売れていたので、○年度版というふうに、一度出た地図の情報を更新して毎年出すわけです。年度の途中でも増刷の際には重要箇所を更新して出版しました。

私は地図編集を担当していましたので、情報収集をして、変更箇所を原稿に書くという仕事でした。それを製図したり、印刷用の版(フィルム)を直したり、印刷をしたりという作業はまた別の部署が担当していました。

▲飯塚さんが再版業務を担当していたという「ニューエスト」シリーズ

今和泉:

今と違ってインターネットもない時代、情報収集は大変だったでしょう。

飯塚:

ここ10年ぐらいで国土地理院も迅速な更新をするようになったんですが、以前は地形図の更新に都心部では2〜3年、地方だと10年かかっていたこともあるぐらいなんです。

そして地形図が1枚単位で改訂されていくように、民間の都市地図なども再版がかかると、「該当する図面の範囲だけを、その都度イチから調べる」というのがそれまでの地図屋のやりかただったわけです。

今和泉:

想像するだけで大変そうです……。

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。