大阪の水上バスは観光目的で使用中

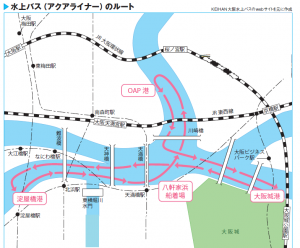

有名な大阪の水上バスといえば、大阪水上バスが運営する「アクアライナー」があげられます。1983年の大阪城築城400年祭に合わせて運航がスタートしたアクアライナーは、大阪城港、淀屋橋(よどやばし)港、八軒家浜(はちけんやはま)船着場、OAP(大阪アメニティパーク)港の4港を乗り場とし、大川を航行する人気の船です。2007年からは小型少人数の「アクアmini」も土日祝限定で運用が開始されました。

水陸両用のバスも運行

もう1つの「とんぼりリバークルーズ」は一本松海運(いっぽんまつかいうん)が運航。日本橋(にっぽんばし)から浮庭橋(うきにわばし)まで9つの橋をめぐることで人気を集めています。そして日本水陸観光の「大阪ダックツアー」は、なんと水陸両用のバス。天満橋から桜ノ宮(さくらのみや)の造幣局付近を経由し、水上に入ります。天満橋付近までめぐったのち、地上ルートで出発地へ戻ります。

かつては通勤専用の水上バスも存在した

これら主要な路線を見るとわかるように、大阪の水上バスはすべて観光用です。かつては通勤用のアクアライナーが運航していたものの、2005年に廃止されています。

大阪の水上バス通勤の実用化は?

ただ、東京五輪が決まった2010年代の後半、地上交通の大混雑を予想した東京都などで水上交通がにわかに注目されはじめたことで、大阪でも電車・バスの代替手段になるかとネット上で議論されることもありました。

しかし、現時点で水上バスを通勤の足として使うにはハードルが少々高くなっています。悪天候に弱く、便数や運送可能な人数も少ないからです。さらに乗船運賃も割高で、運航ダイヤの安定性でも電車とバスに軍配が上がります。

通勤通学に使われる市営渡し舟

大阪市南西部は運河や河川が集中し、そのうえ船の往来も盛んだったことから架橋が難しく、古くから渡船が庶民の足となっていました。それを1907年に大阪市は市営化。100年以上たった今でも運営は続いています。

市営化当時に29あった渡船場は、現在「千本松(せんぼんまつ)渡船場」「千歳(ちとせ)渡船場」「船町(ふなまち)渡船場」「木津川(きづがわ)渡船場」「落合(おちあい)上渡船場」「落合下渡船場」「甚兵衛(じんべえ)渡船場」「天保山(てんぽうざん)渡船場」の8つとなりました。自転車も乗船可能で、航路は道路扱いのため乗船料は無料です。

『大阪のトリセツ』好評発売中!

大阪府の地形や地質、歴史、文化、産業など多彩な特徴と魅力を、地図を読み解きながら紹介するマップエンターテインメント。大阪府の知っているようで知られていない意外な素顔に迫ります。思わず地図を片手に、行って確かめてみたくなる情報を満載!

【見どころ―目次より抜粋】

Part.1:地図で読み解く大阪の大地

大阪の歴史は水を起源とするとされる理由

大阪府の属する関西・近畿・畿内の違い

こんなに違った古代の大阪! 消えた河内湾と河内湖 ほか

Part.2:大阪を駆ける充実の交通網

西国へ、京都へ、熊野へ府下を通る旧街道の痕跡

どの道路が、なぜ混むのか?大阪の道路網の現状

徹底比較! 大阪の私鉄(阪急電鉄と阪神電鉄、京阪電気鉄道、近畿日本鉄道、南海電気鉄道) ほか

Part.3:大阪の歴史を深読み!

幕府軍が落とせなかった千早赤坂城の秘密

織田信長に恭順して残された富田林寺内町

天下の台所として日本経済を支えた中之島 ほか

Part.4:大阪で生まれた産業や文化

ダイハツ、パナソニック・・企業城下町の今

万博、花博、EXPO2025など国際博覧会の最多開催地・大阪

偉人たちが好んで食したなにわの伝統野菜 ほか

<コラム>

データで分かる74市区町村 人口と所得、観光、工業・農業・漁業

絵図で見る 大阪の川と「八百八橋」

鳥瞰図で見る 100年前がわかる大阪市パノラマ地図

鳥瞰図で見る 吉田初三郎が描いた90年前の大阪府

鳥瞰図で見る 大阪周辺にある歴代天皇・皇族の陵墓

絵図で見る 大坂冬の陣における諸将の配置

一見の価値あり! ヘンチクリンな建築物

『大阪のトリセツ』を購入するならこちら

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

まっぷるトラベルガイド編集部は、旅やおでかけが大好きな人間が集まっています。

皆様に旅やおでかけの楽しさ、その土地ならではの魅力をお伝えすることを目標に、スタッフ自らの体験や、旅のプロ・専門家への取材をもとにしたおすすめスポットや旅行プラン、旅行の予備知識など信頼できる情報を発信してまいります!