写真:123RF

写真:123RF

更新日: 2024年1月16日

三方国替えによって起こった天保義民事件とは?領主交代に領民が抵抗!

幕末に近い天保年間、庄内藩に領地替えの幕命が下ります。このとき領主交代に異を唱えたのは、庄内藩の領民たちでした。いったいなぜでしょうか。

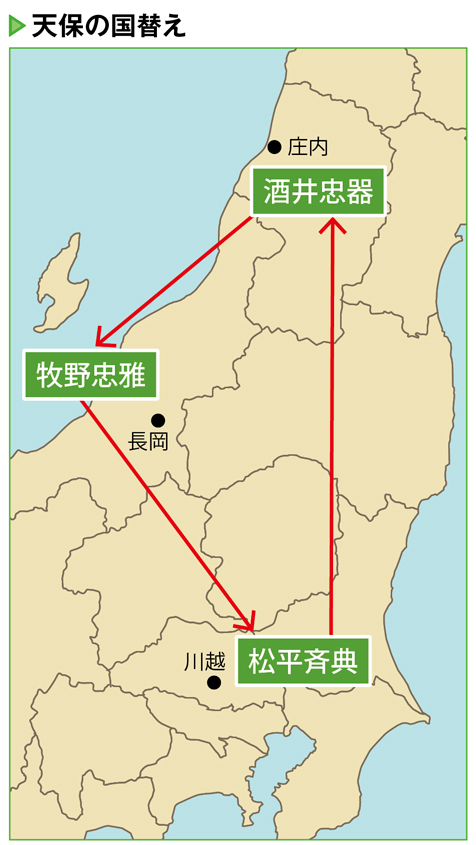

三方国替えが突如幕府から下る

1840(天保11)年、突然幕府より庄内藩に転封の命が下ります。川越(かわごえ)藩主・松平斉典(まつだいらなりつね)を庄内藩(鶴岡市)へ、庄内藩主・酒井忠器(さかいただかた)を長岡藩(新潟県長岡市)へ、長岡藩主・牧野忠雅(まきのただまさ)を川越藩(埼玉県川越市)へ領地替えするという、三方国替えでした。

庄内藩の領民はこの措置におおいに驚きます。というのも、庄内藩では前藩主・酒井忠徳(ただあり)のときに藩政改革に成功していたからです。殖産興業と農政改革が奏功し、表高14万石の庄内藩は実高では21万石に達していたとされています。それに対して酒井氏の転封先となる長岡藩は7万石でした。

三方国替えの理由は川越藩主松平斉典による幕府への働きかけ

この三方国替えは、川越藩主・松平斉典が以前から転封を願い出ていたことに起因しています。川越藩の財政難に悩んでいた斉典は、より経済的に安定した藩へと国替えしてもらうために、多額の工作資金を費やしたり、大御所・徳川家斉(いえなり)(前将軍)の二十五男(松平斉省(なりさだ))を養子に迎え入れたりして、幕閣へとはたらきかけていました。

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

まっぷるトラベルガイド編集部は、旅やおでかけが大好きな人間が集まっています。

皆様に旅やおでかけの楽しさ、その土地ならではの魅力をお伝えすることを目標に、スタッフ自らの体験や、旅のプロ・専門家への取材をもとにしたおすすめスポットや旅行プラン、旅行の予備知識など信頼できる情報を発信してまいります!